"《한량》? ? 김한민 감독 《한산》 후속작 ?"

나는 고교단톡방에 '한량' 이라는 블러그 글을 올렸다. 낫낫한(?) 고교동창이 한량? 한산 후속작?이렇게 맞장구를 처준다.

"ㅎ ㅎ ㅎ 하며 친구도 한량스럽네~" 하며 그 장단에 맞장구 처준다.

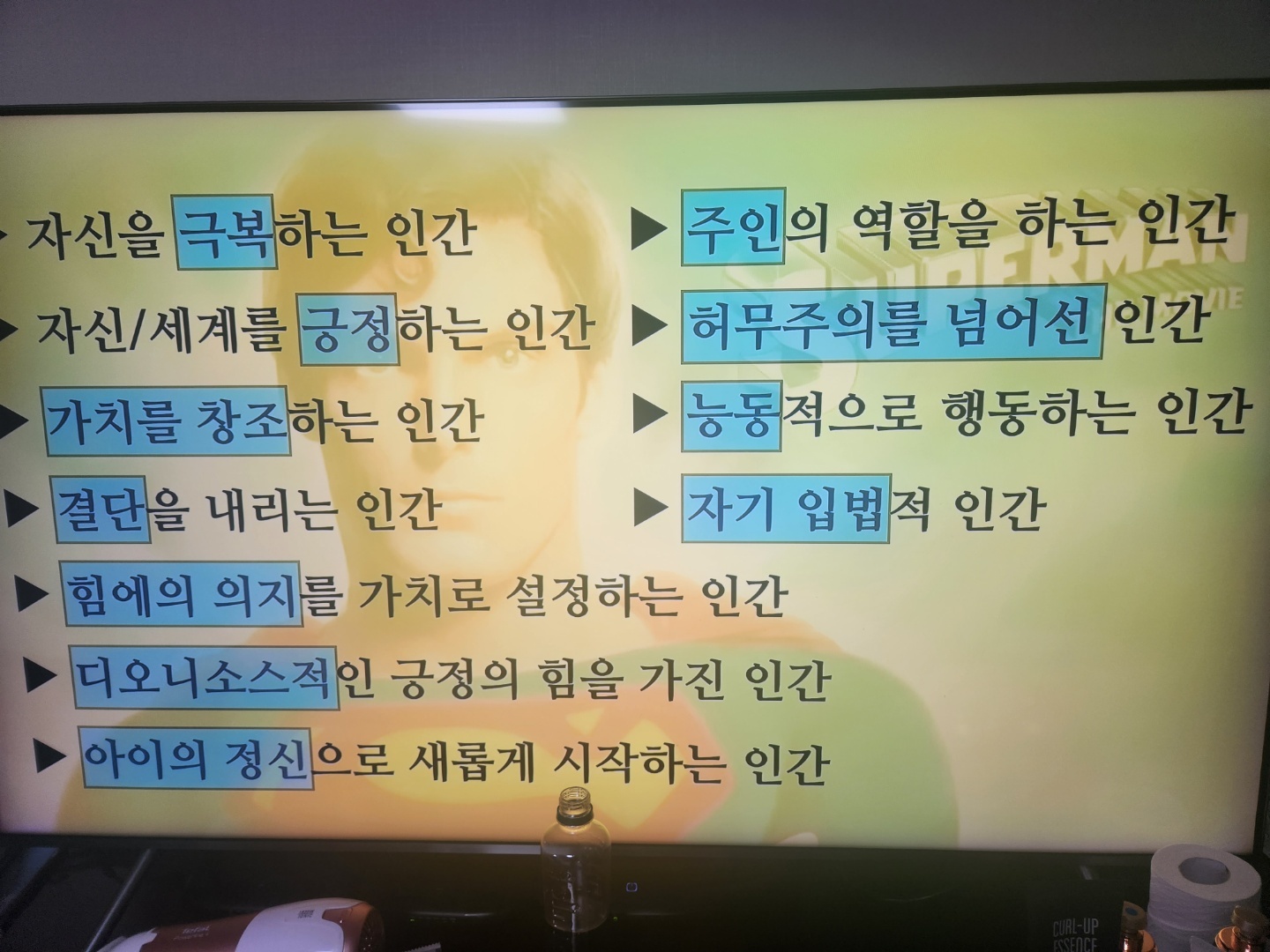

한량기질의 핵심은? 어떠한 역경에도 자기긍정형 인간 , 주인의 도덕을 가진 자기주관, 자기긍정과 자기결정형 인간이다. 《프랑스와 사랑에 빠지는 인문학기행 》에 나오는 프랑스 남부 해안가 바위산에 있는 니체의 산책길 <슈맹 드 니체>를 걸었던 니체. 그 니체는 신은 죽었다라고 했다. 니체가 말한 신은 부처님 하나님이 아니다. 사회를 지배하는 가치관이요 고정관념이다. 니체도 고정관념에 물음표를 던지며 자기극복과 긍정의 마인드가 있는 '초인' 을 이상적 인간형으로 그리며 니체산책로를 걸었으리라...

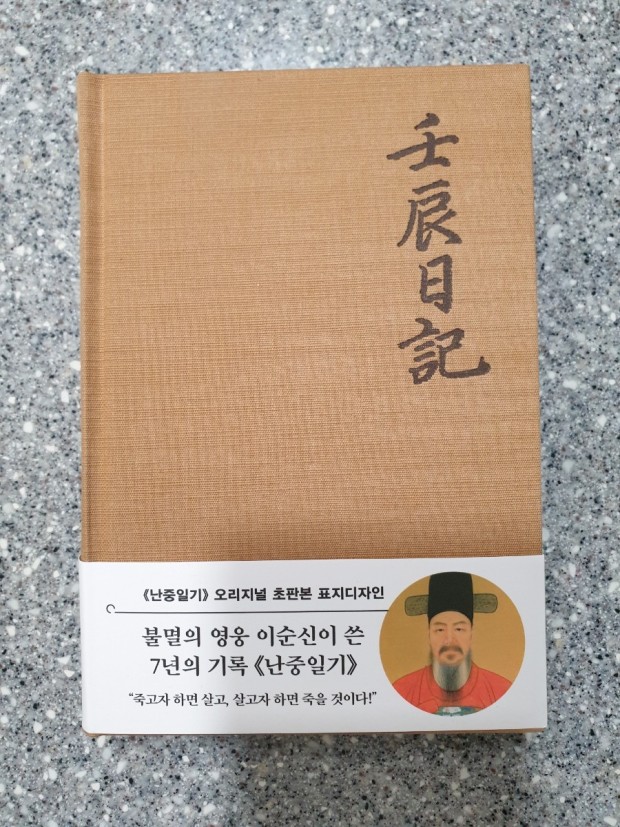

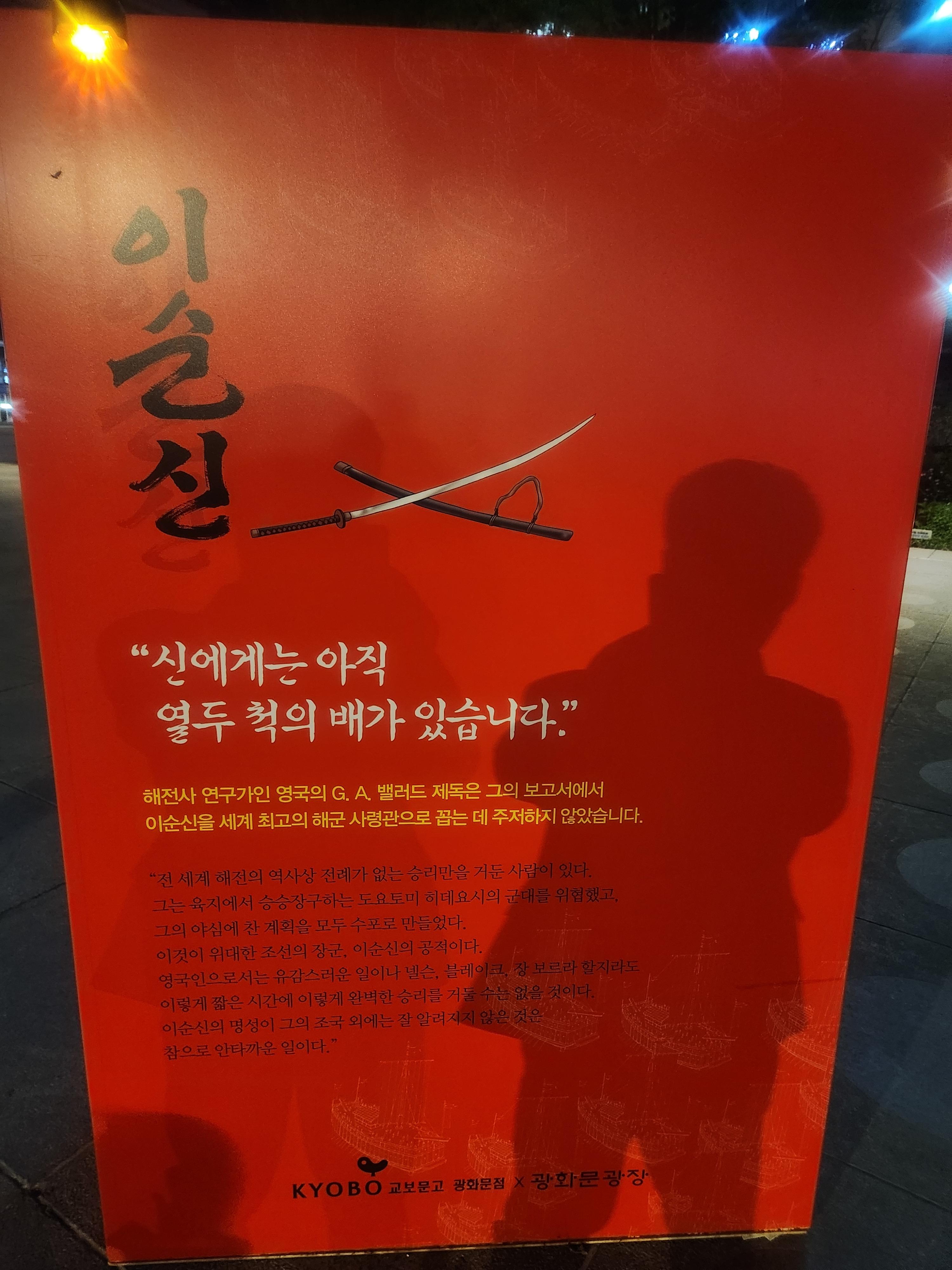

초인? 한국인이 가슴속에 자리잡은 초인이 있다. 그 초인은 <응답하라 1988> 시절, 오늘의 중년들이 어린이 시절에도 변하지 않고 존경하는 인물 2위였다. 이순신 장군이다. 3위는 심형래(?)였다.

<전남 세계관광문화 대전>을 갔다. 광화문 광장에 세종문화회관 입구 형조터 앞에 불편하게 담대하게 서있는 이순신 장군.

이순신이 나라를 왜 구했나요?

하고 한국인에게 물어 본다. 열에 아홉이 나라사랑 충(忠)의 정신이 강해서라고 한다. 한분이 그런다. 이순신 장군이 일기를 썻기 때문 이란다. 무릅을 탁~! 친다.

나라사랑 忠의 정신은 그시절 원균도 만만치 않았으리라, 아니 원균의 케릭터를 보면 나라 지키자는 의리는 이순신보다 강했을지 모른다. 원균과 이순신의 차이는 여수밤바다, 달 밝은 남해바다에서 밤에 무엇을 했냐는 것이다. 여수밤바다는 전남대전에서 만난 대학생 관람객이 남도하면 떠오른다는 곳이다. 원균도 이순신 파직 후 삼도수군 통제사를 했고 원균 통제사는 여수 밤바다에서 무엇을 했을까? 죽음에 대한 두려움과 글(文)을 모르고 말귀를 못알아 듣는 수군을 지휘해야 하는 스트레스를 '술' 로 달랬다.

마치 한나라의 대통령이 술을 좋아한다는 풍문이 도는 것과 직장인이 스트레스를 뒷담화 술로 달래는 오늘의 한국사회와 비슷하다. 역사는 승자의 기록이고 사람사는데는 다 거기서 거기라 했던가?

이순신은 그 스트레스를 어떻게 풀었을까? 글을 썼다. 일기를 썼다. 교과서 추억의 수필 김태길 <글을 쓴다는 것>을 AI시대에 오감이 교차하여 눈으로 듣는다.

교과서 내용이 잘 기억나질 않는 읽는이는 추억의 명비유 '생기다 만 알을 꺼내려 암탉의 배를 가르는 것은 어리석은 일이다'...

그래도 기억이 나질 않으면, 다음중 ( )에 암탉인가 수탉인가 고르고 외는 사지선다형 교육 탓이다.

글을 쓴다는 것은, 자기반성이요, 사실과 체험의 기록이요, 진실의 표명이다. 무엇보다 첫문장이 글을 쓴다는 것의 효과가 나온다.

나는 어느 길로 갈것인가 스스로여게 물음으로써 안으로 차분히 정돈할 필요를 느낀다

바로 이것이다. 사실과 체험을 바탕으로 흐트러진 상념을 정리하다보면 미래 전략이 생긴다. 나는 노조일을 하면서 회사의 각종 현안과 직원들과 갈등이 생길 때나 직원들이 내맘을 못 알아주어 아쉬울 때 죽어라 글을 썻다. 글을 쓰면 괴로움은 전략으로 승화되었다. 요즘 베스트셀러 《강인함의 힘》에 나오는 '반응하지 말고 대응하라' 와 같은 이치다.

사람 사는데에 다 생긱이 다르고 어디 다 내맘 같으리요~ 나와 다른 생각과 행동에 욱~하고 즉흥적으로 반응하지 말고 한발짝 물러나 시간을 두고 차분히 대응하라는 것이다. 그 반응으로 제일 좋은 묘약이 글을 쓰는 것이다. 김태길님은 글을 쓴다는 것은 엉크러진 감정을 차분히 가라 앉히는 묘방이라 했다.

다시 이순신이다. 이순신은 바로 글을 쓴다는 것의 효과를 가장 잘 실천한 사람이요, 23전 23승의 묘약은 난중에도 일기를 썻다, 는 나의 주장이다.

주장은 주장일 뿐이다. 저명한 역사학자의 말이 맞는지 내말이 맞는지 아무도 모른다. 오늘을 사는 사람 아무도 이순신 옆에서 보고 듣지 못해 모른다. 다만 '고정관념' 을 깨자는 것이다. 고정관념이 지나치면 《편견과 오만》이 된다.

니체가 노년에 초인(아이)의 단계)로 사려면 중년에 무엇을 망치로 깨라 했는가? 오죽이나 단단했으면 망치로 깨라 했을까, 무거운 짐을 지고가는 낙타의 단계 바로 다음 단계로 용맹한 사자의 눈으로 깨라는 고정관념이다.

《무진기행》으로 알려진 순천출신 현대문학의 거목 김승옥 작품에 <확인해본 열다섯 개의 고정관념> 이라는 글도 흥미롭다. 니체는 말년에 자기 주장과 이론도 고정관념일지 모른다 했고, 김승옥도 순친촌놈이 서울와서 세련된 서울아가씨에게 창피함을 느낀다, 는 것도 고정관념이라 했다. 이순신이 일기를 썼기 때문에 나라를 구했다는 나의 생각도 나의 고정관념 일지 모른다.

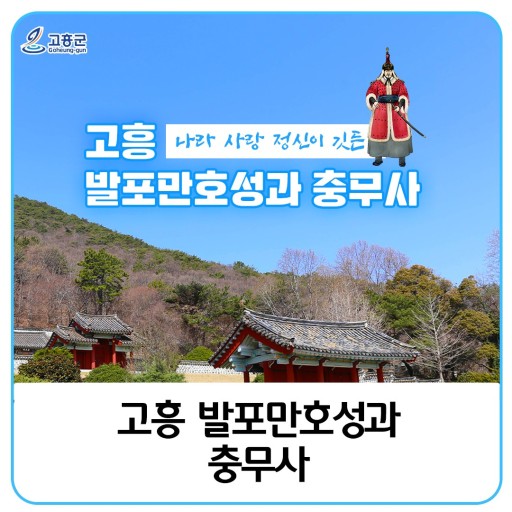

고정관념으로 남도관광을 한 때가 있었다. 고정관념으로 보면 고흥에 가면 이순신 수군 지휘관으로 첫부임한 발포진, 도화면 내발에 있는 충무사가 보인다. 발포(내발) 충무사 옆에 해전에서 목숨을 잃은 황정록 장수의 부인이 아이를 안고 바다에 뛰어든 송씨부인 열녀 동상도 보인다.

오늘의 한국여성들이 저 송씨부인을 보며 어떤 생각을 할까? 노래방 비디오방 지하문화의 '방' 을 다녀오며 남녀가 노는 모습을 본 순진한 미국친구가 "한국이 보수적이라고요, 컨서버티브(Conservertive)? ㅎ ㅎ ㅎ" 했던 말도 생각난다. 한국에 대한 고정관념이 한국와서 깨졌다는 프랑스계 미국친구였다.

전남세계관광문화대전을 집으로 가는 광화문역을 들어설때 찰깍~찍은 이사진. '이순신을 이제그만 놓아드리자' 라고 쓴 기억이난다. 오늘 다시보니 내 그림자가 사진속에 기이하게 잡혀 《피터슐레밀의 기이한 이야기》라고도 하고 《그림자를 판 사나이》소설이 연상된다. 고정관념으로 돈에 눈멀어 악마에게 자신의 그림자(영혼?)을 판 그 사나이는 과연 어떤 후회를 했을까?

나도 고정관념으로 또 이순신ㆍ이순신했다. 내가 놓아 드리자고 한 이순신은 영웅주의 사관에서 비롯된 '성웅 이순신'이다. 교과서나 백원짜리 동전에서 본 이순신의 인자한 모습도 나의 고정관념이다. 이순신이 우락부락하게 생긴 상남자 스타일 이였다는 주장도 있다. 오늘을 사는 누가 이순신을 실제로 보았는가? 남도 고향갈 때마다 나는 고정관념을 깨는 연습여행을 한다. 《태백산맥》 보성벌교에만 홍교가 있었던가? 고흥읍에도 홍교가 있다. 꽃과 여인의 천재화가이자 고흥 개천에서 난 천경자 화백 생가터 옥하리에 있다.

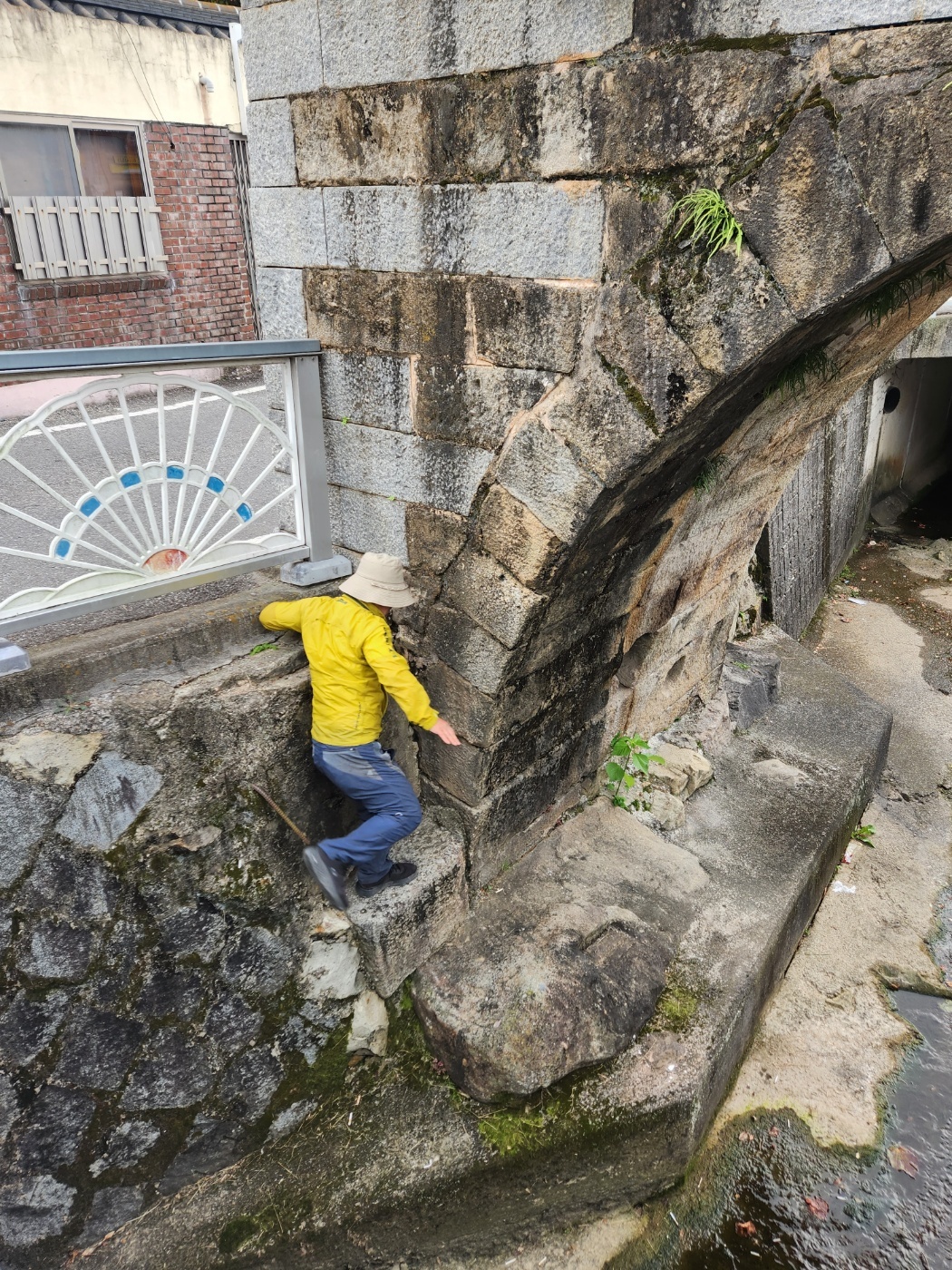

그 홍교를 해군제독으로 직장생활을 하고 은퇴한 고교선배와 함께 걸었다. 여행의 묘미는 '우연의 발견'이라 했던가? 유홍준의 문화답사기가 아닌 나의 문화유산 답사기다. 홍교를 지나는 순간 묘한 끌림이 왔다. 개천 다리 밑에 용머리가 있다. 순천에서 인물자랑 하지 마라 했고 고흥에는 예로 부터 인물이 많이 나왔다는데? 개천에 나온 용인가? 고교선배가 감독인 이순신 시리즈 영화 2편 《한산, 용의출현》도 있는데, 《한량, 용의 발견》인가?

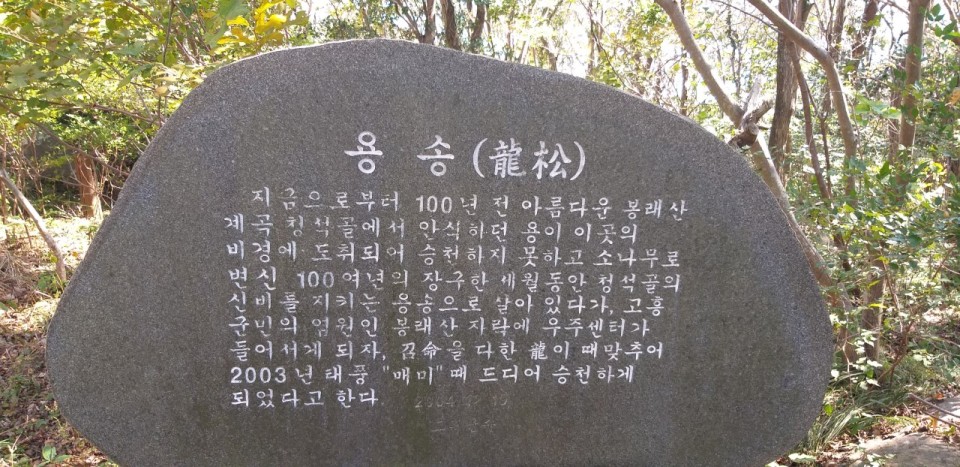

고흥에 가면 실제 용의 발톱? 아니 용의 발자국이 있는 영남면 '용바위' 도 있다. 용이 승천하듯 나로호 우주발사체가 하늘로 갈때 전망하기 좋은 곳이다. 나로도 해안가 여름 금강산(?) 봉래산에는 용이 승천한 터에서 자랐다는 용소나무 '용송(龍松)' 이 여행객들을 쓸쓸히 기다리고 있다.

용이 뭔~소나무로 변해 뻥~치고 있네~시각으로 보면 용(?)쓰고 돈만 쓰는 관광이다. 저렇게 이삐게 말하는 남도 사람들의 멋과 풍류가 담긴 것이다.

뱀 대가리와 누가 낫니 하는 용꼬리가 있듯, 용의 꼬리에 꼬리를 물고 연상되는 그 용바위, 용송, 그리고 홍교의 용머리와는 무슨 연관이 있을까?

아니면, 할머니 말씀에 뭔가 숨은 보물이 있을까?

" 이순신 장군 거북선에서 활쏘고 대포 쏜 사람들이 순천ㆍ여수사람들이고 배 밑에서 몬(?) 노저은 사람들이 고흥사람들다. 장군이 그 어두운디서 노저슨 사람들을 질로 고마와라 했다. 할배들이 전쟁 끝나고 거북선 대그박(?) 머리 때어다가 어디에 꽁꽁 심콰(?) 숨겨놓았다"

는데 거북선 머리인가? 지리산, 팔영산 심마니처럼, 중년에 고정관념을 깨는 니체의 망치대신 휴대폰 카메라를 들고 개천밑으로 용감하게 내려간다.

용봤다! ~심봤다! ~心봤다~!

《한산 용의 출현 후속작》 《한량, 용의 발견(?)》인 것인가. 다큐와 드라마 그리고 스토리텔링이 함께 하는 남도 기행드라마 소재로도 좋을 것 같다. 남도에 있는 이순신 백의종군길, '조선수군 재건길' 도 한량스러운 친구와 함께 걸어 보고싶다.

https://youtu.be/zTSSJ6GJWfs?si=k5NVxjWccm-8qMC0