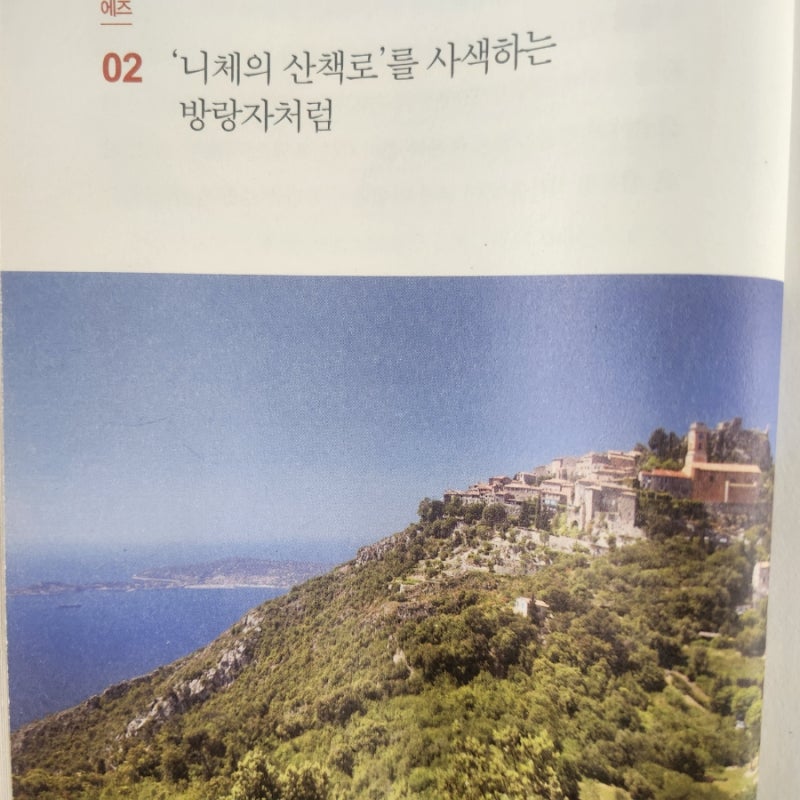

'니체'의 산책로를 사색하는 방랑자 처럼' ?

《프랑스와 사랑에 빠지는 인문학기행》 남부편에 나오는 소제목이다. 니체가 프랑스 남부해안 바위산 절벽에 있는 '에즈' 라는 작은 마을을 산책하며 명작을 남긴 이야기와, 작가의 오늘의 여행이야기를 감각의 교차편집과 창조적시선으로 썼다. 니체는 프랑스 남부 '에즈' 에 있는 '니체의 산책길(슈맹 드 니체)' 을 걸으며 불후의 명작 《짜라투스라는 이렇게 말했다》 3편 '방랑자'를 썼다.

니체처럼 걷는법을 작가는 '방랑자' 라 말했다.

방랑자? 《남도와 사랑에 빠지는 인문학기행》에서는 방랑자를 한국의 그 누구라 할까? BBC가 선정한 20세기 최고의 철학자 '니체' 정도에 해당하는 남도의 인물은 없을까? 인물은 있다. 바로 '법정스님' 이다. 니체가 《짜라투스라는이렇게 말했다》를 썼다면 법정은 순천송광사 무소유길을 걸으며 불일암에서 《무소유》를 썻다. 내 불러그 글에도 ' 나는 서울안산에서 순천 조계산 여행을 한다' 는 컨셉으로 <무소유란? 법정과 법정> 글이 있다.법정스님의 한자가 법정( 法庭)은 아닐것이다.

니체의 산책로를 방랑자처럼... 이라는 비유는 어울린다. 니체의 자유분망함에서 나오는 초인철학에 어울리는 단어가 '방랑자' 다. 방랑자여~ 방랑자여~ 기타를 울려라~라는 노래도 있지 않은가?

그럼 법정의 산책로를 걷는 방랑자처럼? 방랑자는 법정에게는 뭔가 어울리지 않는다. 무엇이라 할까? 나도 영감(?)이 되었는지 (영)~(감)이~영감이 떠오르질 않는다.

교과서 추억의 시 박목월의 '나그네'로 할까? 길은 외줄기 남도삼백리 술잉는 마을마다 구름에 달가듯이 걸었던 나그네로 할까? 법정이 나그네? 어울리는 것 같지만 뭔가 신선한 임펙트가 덜하다. 차라리 수도승이나 남도 고을고을 골골이 다녔던 '동냥승' 처럼...? 그것도 아니다.

사대부 처럼? 프랑스 고성(샤토)에서 사대부처럼 살아보기가 있듯, 남도 구례편에서 사대부

처럼 살아보가 있다. 사대부 처럼 구례 운조루ㆍ곡전재ㆍ쌍산재 고택에서 허리펴고 큰걸음으로 걷는게 건강에도 좋다는데, 사대부처럼으로 할까?

그러다 우연히 발견한 이 단어 '한량閑良' 한가할 閑에 어질良을 쓰는 바로 그 '한량' 이다.

여행의 묘미도 책을 읽는 묘미도 뇌가 '아하~! 이거구나~유레카~유레카~' 하고 깨어나는 '우연의 발견'에 있다. 유홍준의 《나의 문화유산 답사기》를 대충(?) 읽었다. 대충 읽은 이유는 너무 과거 역사에 치중했지 않냐하는 나의 《오만과 편견》 때문이다. 다 알고 가면 무슨 우연의 발견이 있겠는가? 거기에 미래를 위해 떠나는 여행에 역사는 과거 이또한 지나간 일이 아닌가? 또한, 작가의 문화답사기와 나의 문화답사기는 그 느낌이 다를진데..하는그런 못된(?) 심뽀다.

《나의 문화유산 답사기》 문화, 문화란 무엇인가?

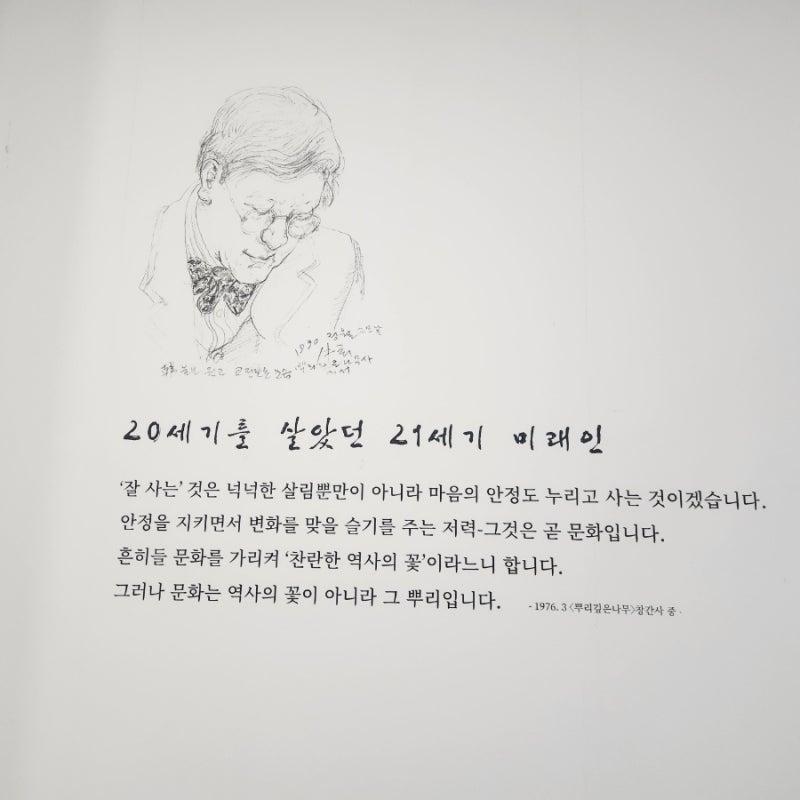

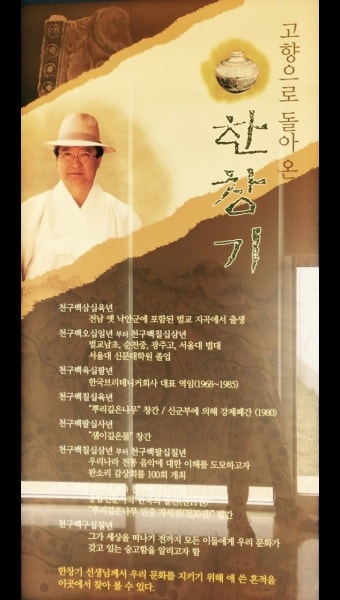

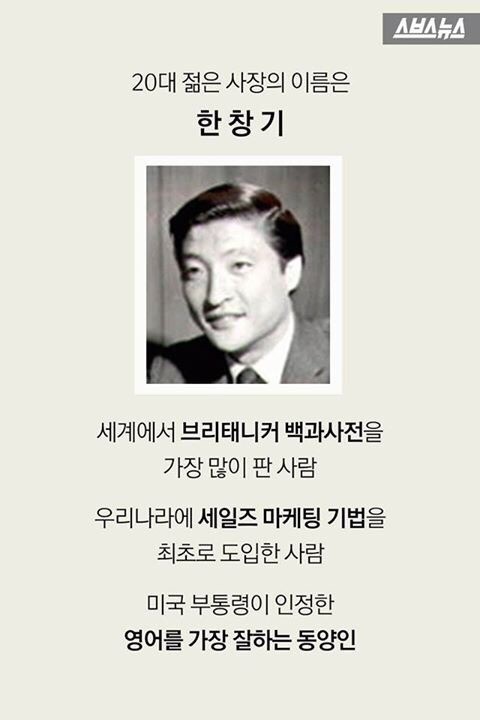

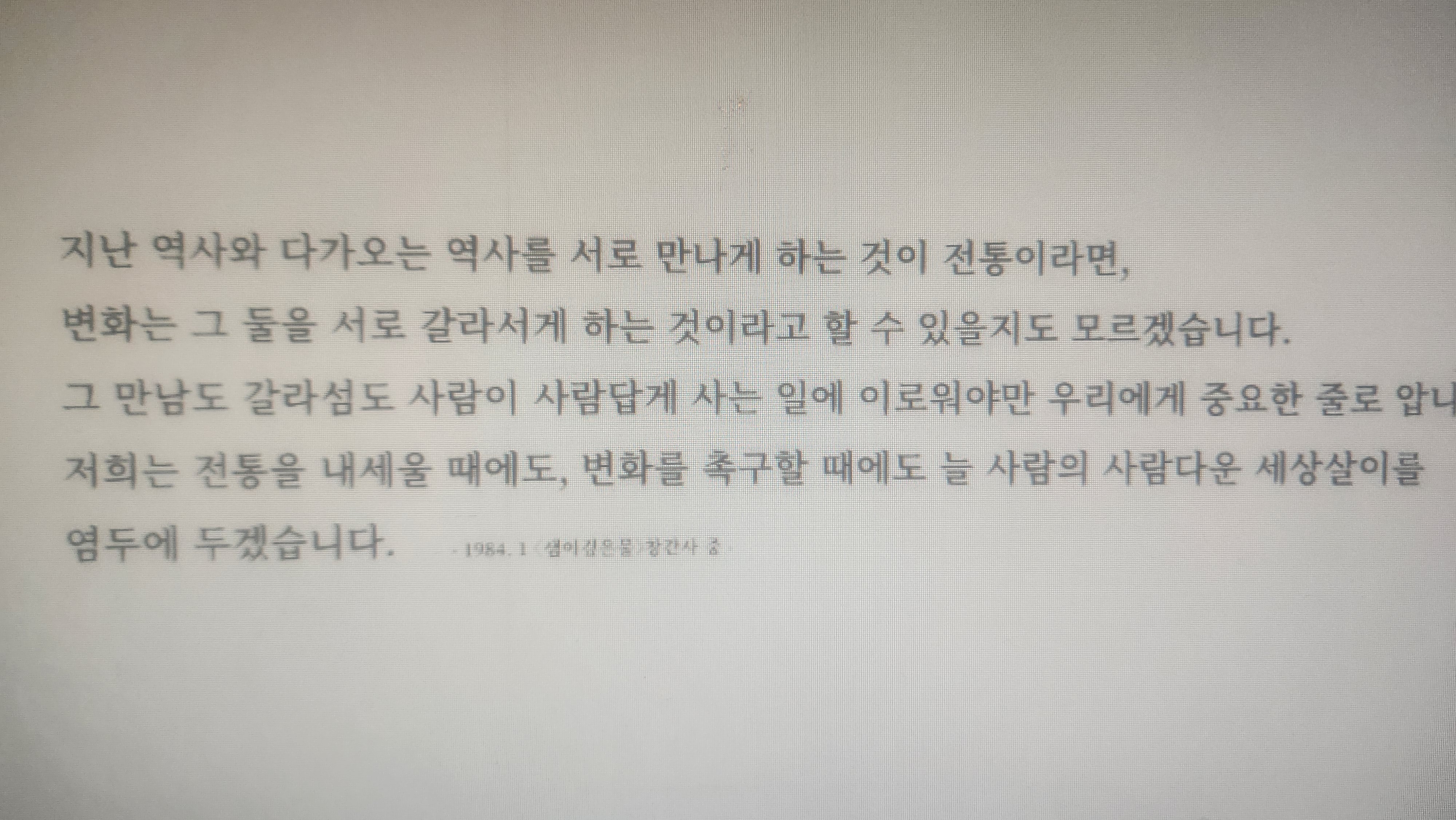

하며 꼬리를 물며 순천시립 <뿌리깊은 나무박물관》을 갔다. 박물관 옆에 영화 《서편제》를 촬영한 고택도 있다. 구례에 있던 고택을 낙안으로 옮겨 놓았다. 구례는 역시 사대부처럼 걷기좋은 고택이 많은 고장이다. 박물관 입구에 들어서니, 한복에 중절모를 쓰고 지긋이 나를 바라보는 한창기 선생이 '한량' 같네~하며, 나는 자조적 웃음을 짓는다. 박물관을 삥둘러 본다. 한창기 선생의 이말이 오감이 교차하여 내눈에 쏙~들리고 내귀에 보였다. 한창기선생은 대한민국 최초의 가로쓰기 잡지 《뿌리 깊은 나무》와 여성잡지 《샘이 깊은 물》 그리고 《브리테니카》사전을 한국에 보급한 분이다.

문화는 역사의 꽃이 아니라 그 뿌리입니다.

나는 직장인이다. 회사에서도 나는 노조위원장으로 회사의 '조직문화' 에 관심이 많다. 그러던 차에 한창기 선생의 '문화'에 대한 의미에 심장이 고동쳤다. 그리고 서울에 돌아와 조직문화 책을 찾았다. 시중에는 많은 조직문화 관련된 책이 있지만 이책이 내눈에 쏙~이다.

김성준 作 《조직문화 통찰》

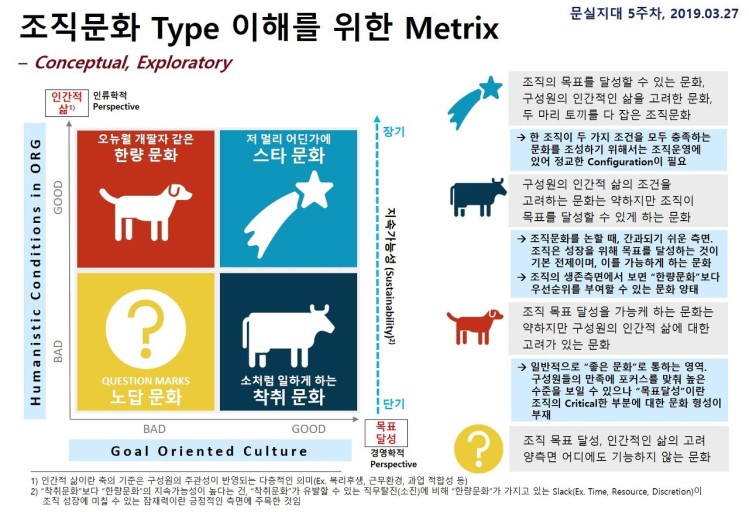

그리고 그책에 '한량문화' 가 나의 뇌를 깨운다. 한량문화? 직원들이 놈펭이 처럼 노는 문화? 직원들을 해고 시켜 백수로 만드는 백수문화인가? 아니다, 한량은 놈펭이, 백수와 그 의미와 차원이 다르다. 우화 《개미와 베짱이》의 베짱이는 놈펭이다.

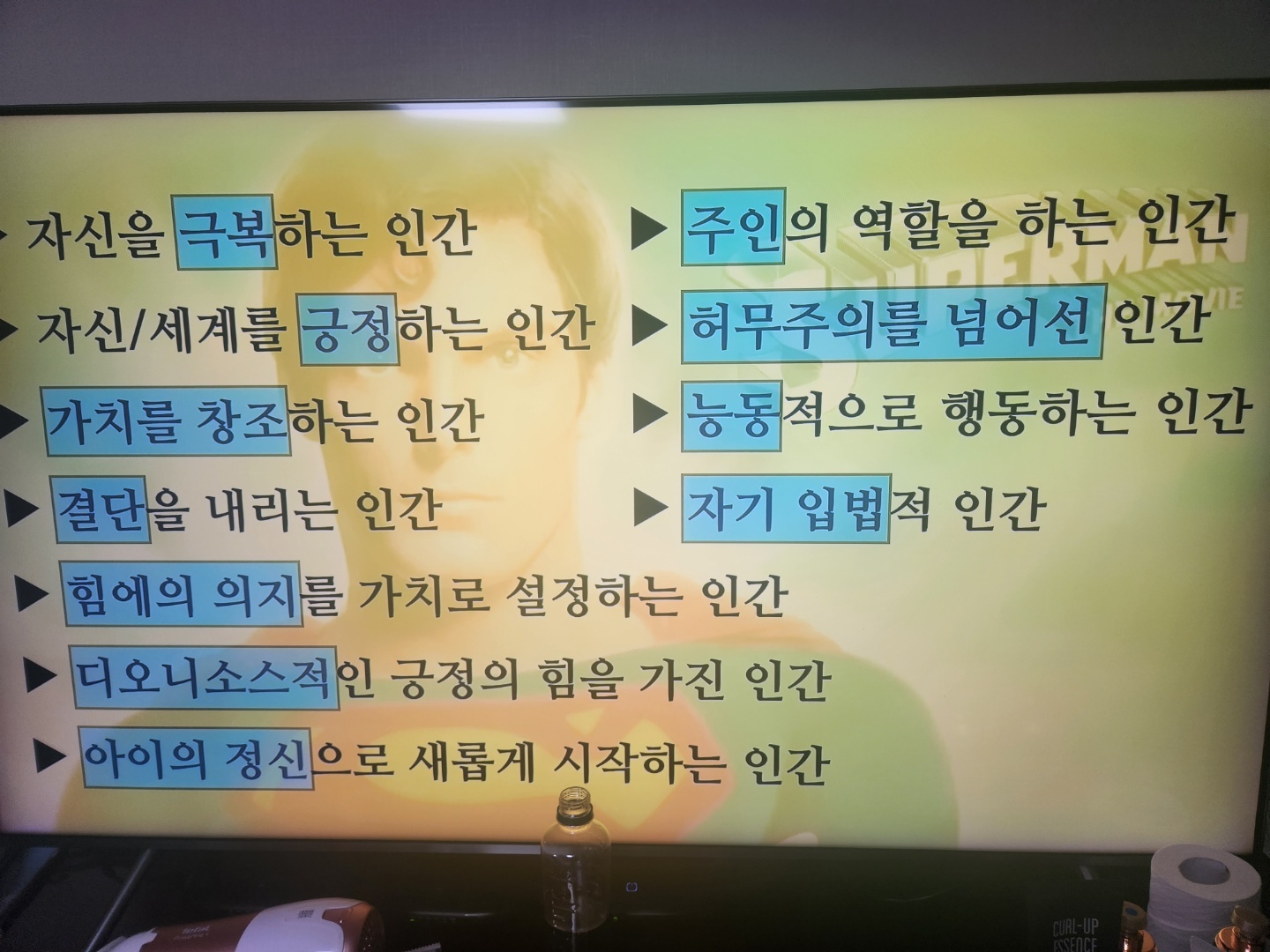

결론부터 말하면 한량조직문화는 직원들이 '자유의지' 에 따라 일하는 문화다. 방종도 아니다. 자유에는 책임이 따르고 자유의지는 자기주관이다. '자기주관이 없는 직원은 무능한 직원' 이라는 것이 평소 나의 소신이다.

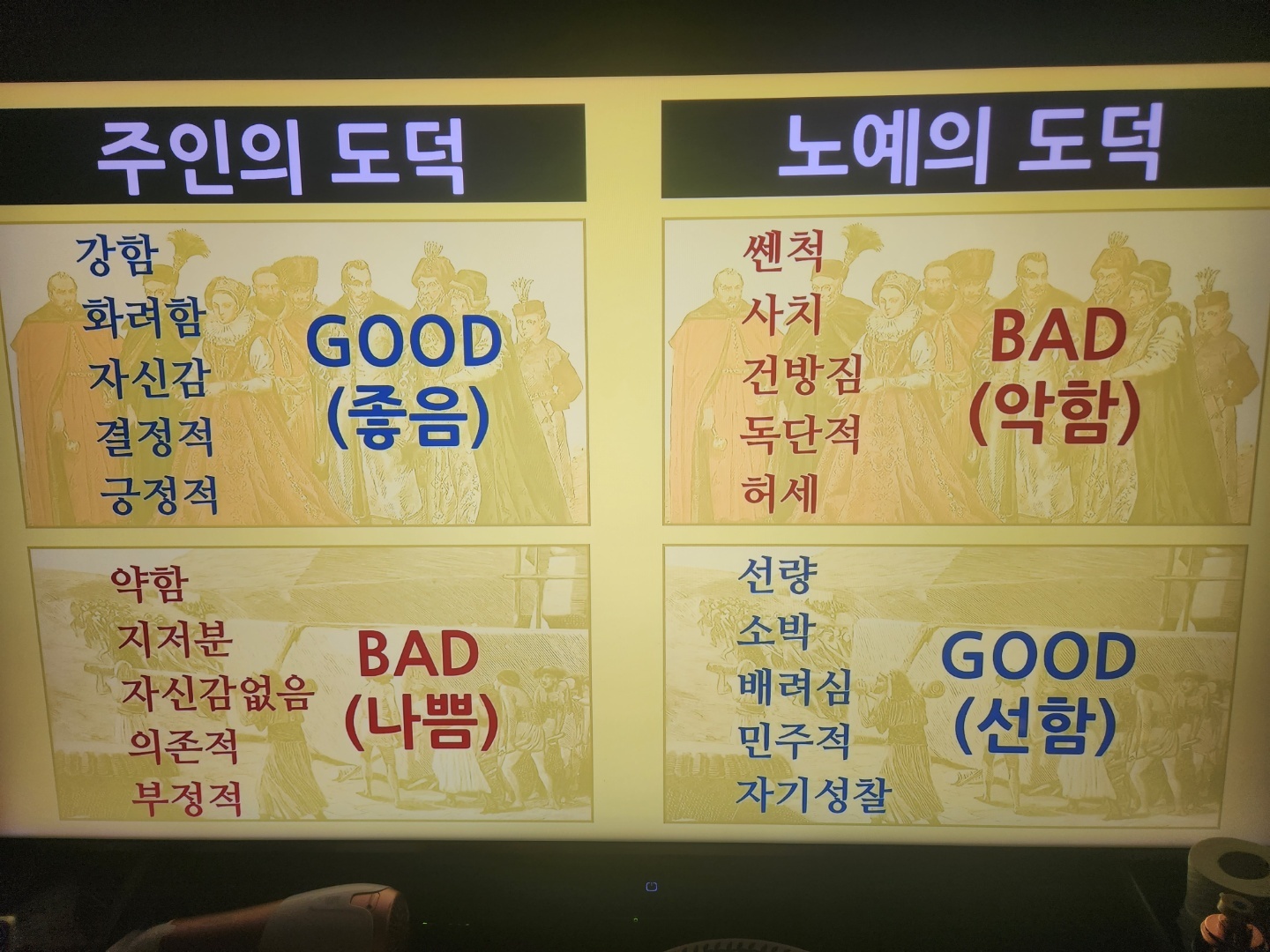

학벌ㆍ직위라는 가능성으로 '능력' 좋은 직원이 높게 평가받는 문화가 아니다. 성과ㆍ떳떳한 구실이라는 자율적 실천으로 능력보다 '실력' 있는 직원이 높게 평가받는 문화다. 골프능력이라 하지 않고 골프실력이라 하는지 되새겨 볼만하다. 다행히 새로 임명된 대표이사가 자유의지를 존중하는 분 인것 같아 참 복이 많은 우리회사다. 한량문화는 니체가 말하는 '노예의 도덕'에서 '주인의 도덕' 으로 가는 문화다.

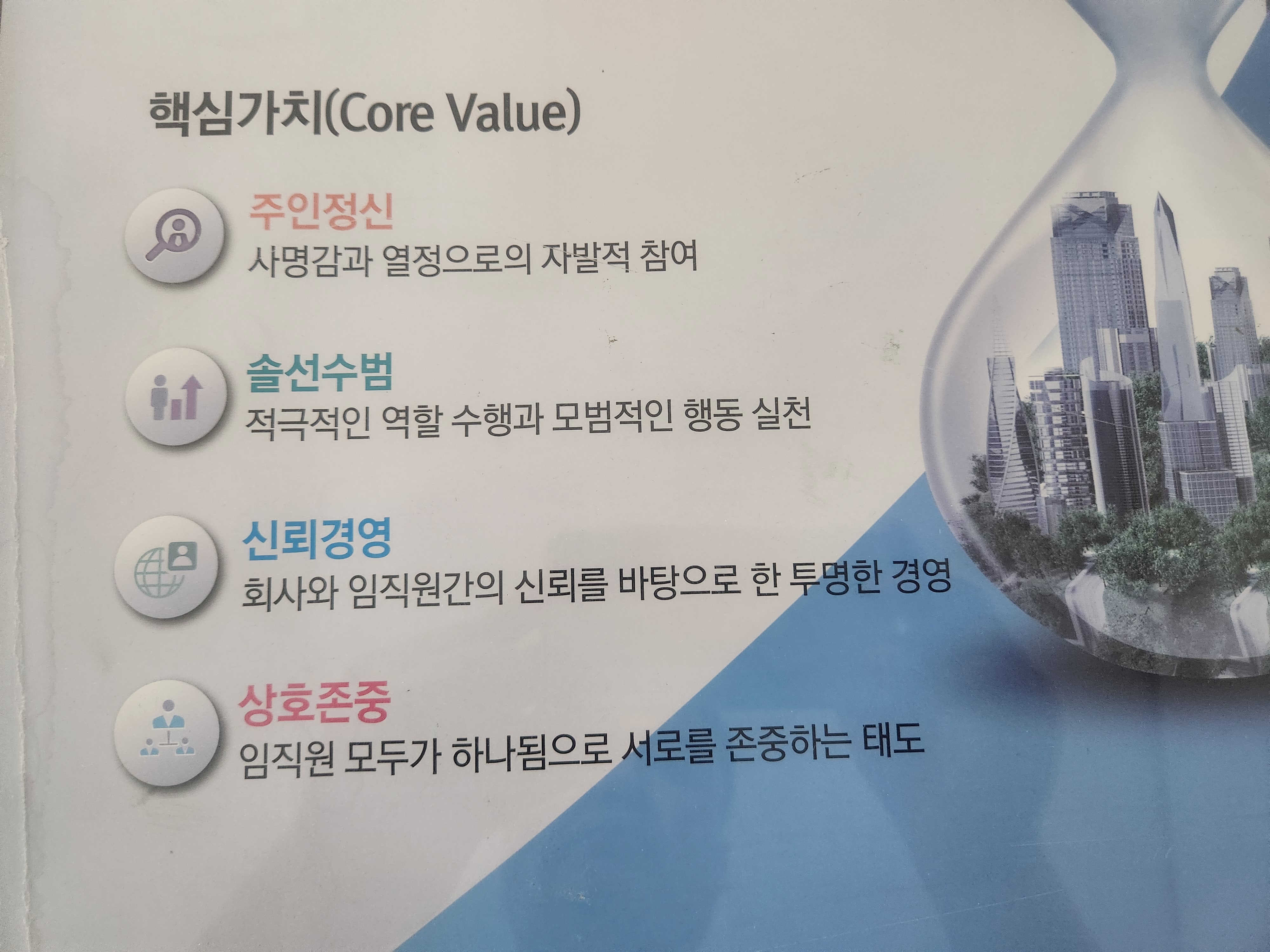

노조와 경영자, 노경(勞ㆍ經)이 상생하고자 만든 회사비전의 첫번째 가치관이 '주인정신' 이다.

주인정신이란 주인의 도덕을 말한다.

많은 직장인들이 은퇴하며 하는 말이 있다. "지금에 생각해 보니 직장을 다니며 나는 노예처럼 산것 같다" 그 노예라는 의미가 무엇인가? 미국 남북전쟁당시 링컨시대의 노예와는 분명히 의미가 다를진데, 노예의 현대적 의미도 되새겨 볼만하다. 나도 모르게 '길들여진' 노예의 도덕, 善하다고 보는 겸손한 척, 배려하는 척, 센 척하는 조직문화에 길들여졌다. 주인의 도덕은 당당함, 자기긍정형ㆍ결정형ㆍ능동형 인간형이다. 주인의 도덕은 상실하고 노예의 도덕으로 남탓하며 자기합리화 로 살아 왔다고 후회하는 은퇴자들이 많다. 인간이 본래 가진 주인의 도덕을 상실하였으니 자기합리화라도 하여 자존감을 찾았던 것이다. 직장인의 대표적인 자기합리화가 사장님탓, 부장님탓, 남탓이다. 은퇴준비도 무엇을 새로 배우는 것보다 먼저, 직장생활로 상실한 주인의 도덕을 회복하는 것이다.

한량이라는 말은 고려시대 후기에 최초로 생겨났다. 조선후기에는 무과에 급제하지 못한 양반집안 자식들을 일컽는 말이였다. 오늘을 사는 현대인에게는 어떤 어감으로 들리는가?

더 자세한 내용은 네이버에게 물어보면 된다. 다만 이제는 한량의 의미가 새롭게 재조명되고 실천되어야 한량스러운 회사와 한량스러운 사회가 좋은 사회다. 소처럼 일하는 직원을 착취하는 착취문화, 핵심인재, 엘리트라며 영웅주의 사관과 비슷한 스타문화는 왠지 내맘에 들어오질 않는다. 한국사회에서 말하는 소위 '머리가 좋은 사람' 과 '머리가 월등히 좋은 사람' 중에 누가 회사의 핵심가치를 실천하고 있는지 궁금해지는 요즘이다.

한량문화가 최고 일수는 없다. 최선이나 최적일 뿐이다. 하루아침에 조직문화가 바뀌겠는가? 소처럼 일하는 직원과 스타라는 자부심을 가지고 있는 직원들이 한량으로 점점 변해가는 것이다. 윗 직급ㆍ직책으로 갈 수록 넓은 시야와 믾은 경험으로 조직을 이끄는 리더양성 '워크숍'? 아니다, 워크숍보다는 초중학생들 체험학습하듯 '체험프로그램' 이 어울린다.

그 체험의 장소는 바로 남도다. 고맙게도 부모님 돌아가신 후에 형님이 시골 빈집을 리모델링하였다. 게스트하우스 처럼 꾸며 놓았다. 남도의 빈집이나 인심과 음식맛 좋은 시골집을 군청에서 인증하여 여행객들에게 연결(매칭)시켜 주는 프로그램은 어떨까, 하고 생각해 본적도 있다. 우선 우리회사 노조운영위원들과 함께 남도에서' 한량조직문화' 로 가는 체험을 해보고 싶다.

한국 사찰에 프랑스 동화 《어린왕자》가 걸려있다? 왜 일까? 고정관념 일까? 이순신 조선수군 재건길을 잠깐 걷고, 보성 어린왕자 체험관에서 '보이는게 다가 아니다' 는 '직관' 이 무엇인지를 터득한다. 직관은 현상을 보는눈,리더가 갖추어야 할 덕목이다. 더불어 함께 일하는 비정규직에 대한 배려심을 키우려면 소록도ㆍ오마도를 가보자. 소록도가 배경인 이청준 소설 《당신들의 천국》 은 직장에서는 무엇을 말하는지 질문도 던져본다.

더불어 여수ㆍ고흥 섬섬백리길과 연육교 자연을 보며 섬과 다리를 잇는 것이 무엇인지 동료애도 키울 수 있다.

'체험'할 수 있는 공간이 남도다. 40대 50대 직장인들이 리조트로 가서 강의를 듣는 집단워크숍 보다 직접체험 할 수 있는 체험여행 놀이를 꿈꾸어 본다.

여수와 고흥을 잇는 연육교와 섬섬길 고즈넉한 카페에서 《놀이와 예술 그리고 상상력》 을 읽고 숙소에서 함께 이야기 해보는 것은 어떨까? 창의력도 직장생활에서 중요하다. 농경사회에서는 노동과 놀이가 완전히 분리되지 않았다는데? 직장에서 노동보다는 '일놀이' 하자는 무엇을 뜻하는가?

MZ가수 '비비' 가 부르는 <한량> 이라는 노래도 있고 가수 영탁이 부르는 트로트풍의 <한량가>도 있다. 이것 저것 다 들어보아도 <응답하라! 1988> 시절에 아이돌 김건모의 《한량》 노래와 그 가사가, 마음의 밑바닥을 흐르는 흐트러진 여러 상념을 모아 내 심장을 고동친다.

내 심장을 고동친 한창기 선생은 《한량》 이였나?

변화와 사람이다.

https://youtube.com/playlist?list=RDJn0iFYw9H-M&playnext=1&si=39ouvPJiD9mKhFVm