조상과 고향에 대한 마음은 아짐찬한 마음 일 것이다. 미안하기도 하고 고맙기도 한 오밀조밀한 마음의 전라도 말이 아짐찬하다~이다. 그 아짐찬한 마음으로 어제는 문중에 큰집이라 부르는 종갓집 형님에게 경주이 씨 진목 문중에 시조들이 모셔진 사진을 부탁했다.

고흥분청문화박물관과 갑재민속전시관이 있는 운대리 산301번지 유승봉에 선조들의 산소가 있다.

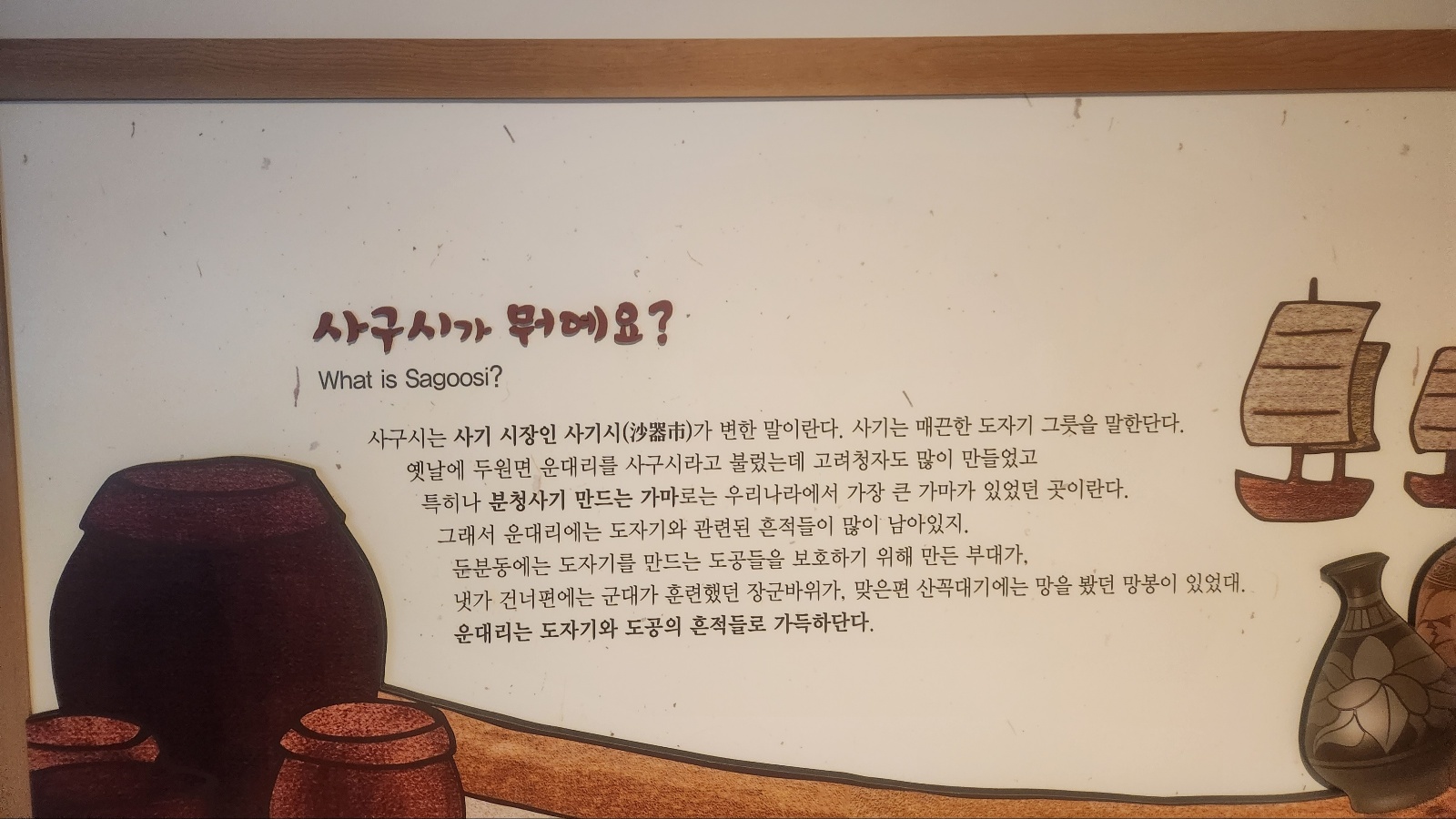

조선시대 운대는 최고급 그릇 분청사기를 만드는 사구시(市)로 불리었다. 사구시는 사기그릇 시장~사기시(沙器市)가 변한 말이다. 사구시는 풍양면 죽시, 나로도 파시와 함께 물품거래가 이뤄지는 시장으로 번성한 곳이었다. 고흥을 사구시라 부른 때도 있었다.

남도를 대표하는 향토서정시인이자 고흥을 대표하는 故송수권 시인이 고흥의 시집을 <사구시의 노래>라 이름 붙인 이유이기도 하다.

운대리(사구시)는 경주 이씨 애일당공파 고흥 서문리 문중이 시제를 지내는 두원면 지등마을과도 가깝다.

보성군 조성면에서 조상들이

1) 대서면 >> 득량만 >> 두원면 진목 >> 고흥읍 서문리 >> 녹동으로 뿌리내림을 했는지?

2) 보성 조성면 >> 장흥 진목리 >> 녹동 >> 고흥읍 >> 진목

으로 뿌리내림을 했는지 흥미롭다.

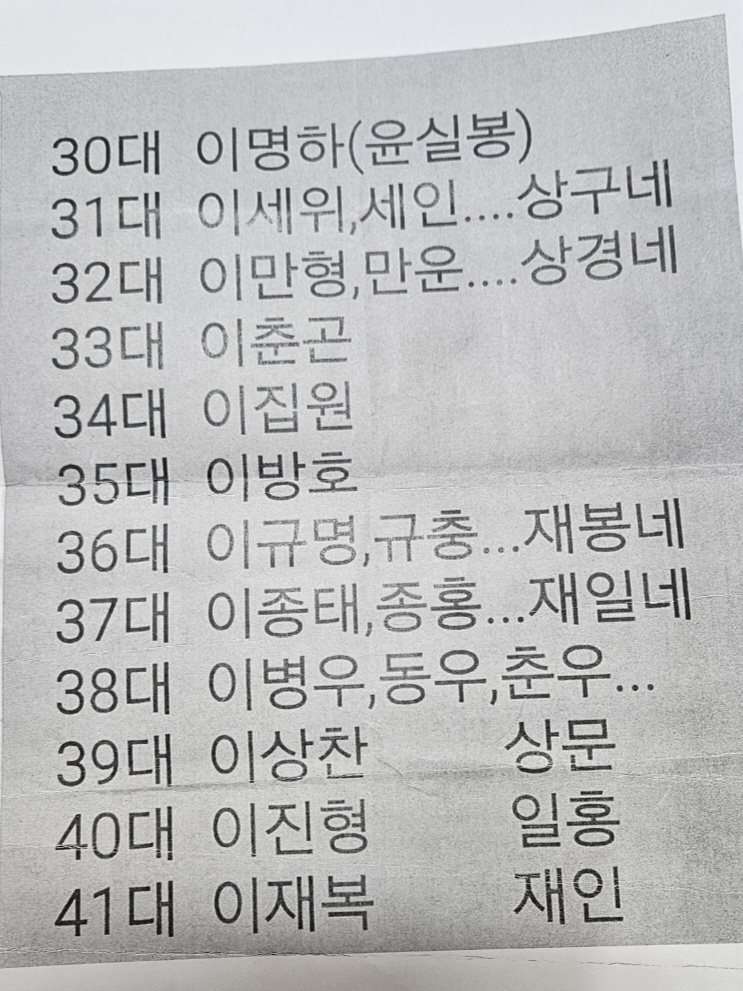

고흥으로 처음 이주한 선조가 33대 이춘곤 입향조(入鄕祖)라는 해석도 있지만, 진목 문중에 종갓집 형님은 '윤실봉'이라 불렀던 유승봉에 모셔진 선조들이 제일 윗대, 고흥에 입향한 선조 중에 제일 윗대 선조라 말한다. 아버지들한테 들었다고 말한다. 윤실봉은 유실봉이 구전돼 내려오며 변음된 것으로 보인다.

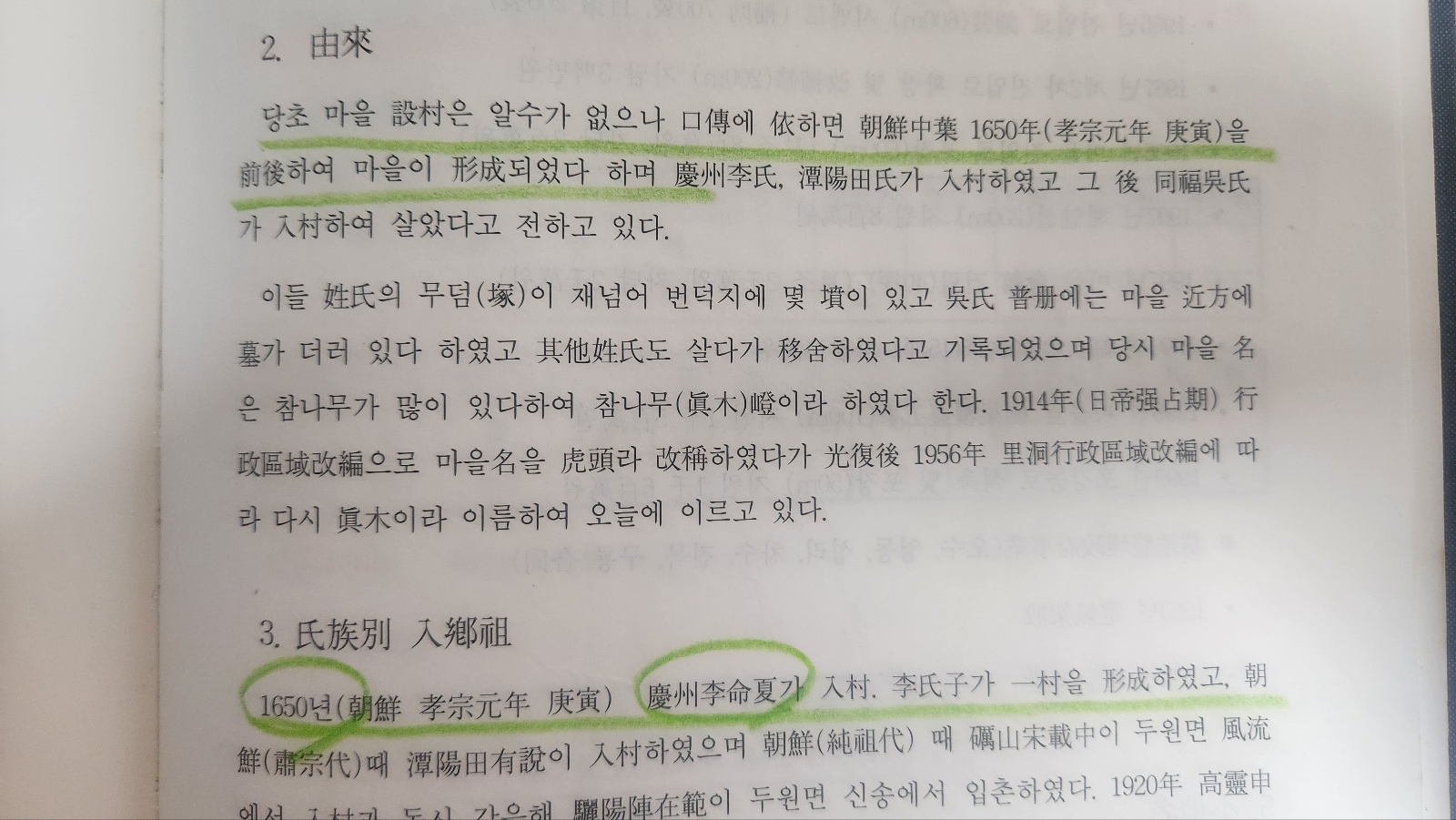

두원면지에 진목마을 유래에는 1650년경 마을이 형성됐으며 이명하(李命夏) 입향조로 적혀있다. 흥미로운 것은 기록에 의하면이 아니라 '口傳에 依하면'으로 돼있다.

우리나라 역사가 그렇듯, 여러 사람의 입을 통한 구전이 한두 사람 기록보다 정확한 경우도 많다. 선비나 학자 한두 사람이 오기(誤記)하거나 왜곡하면 후대는 그것을 기록돼 있으니 의심 없이 사실(Fact)로 믿어 버리는 경우도 많다.

경주 이씨 애일당공파 보성(조성면 사초마을) 입향조 이름이 "이욱'인 것은 이견이 없다. 이욱은 이봉수 장군의 할아버지다.

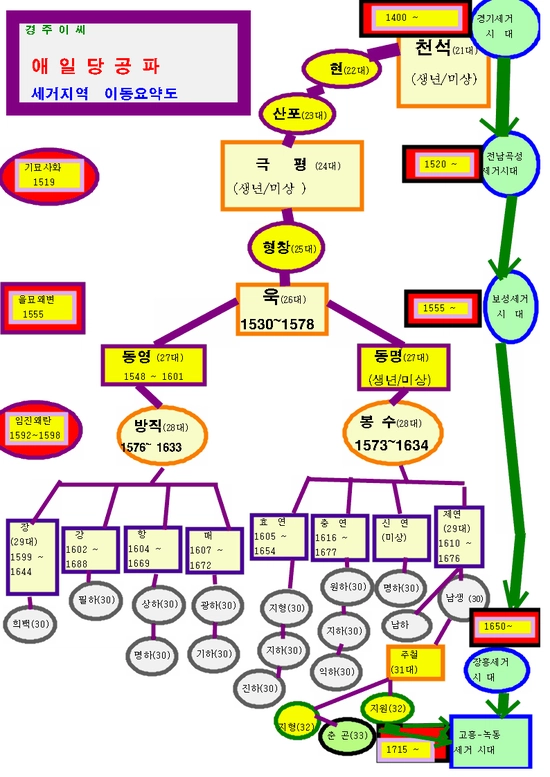

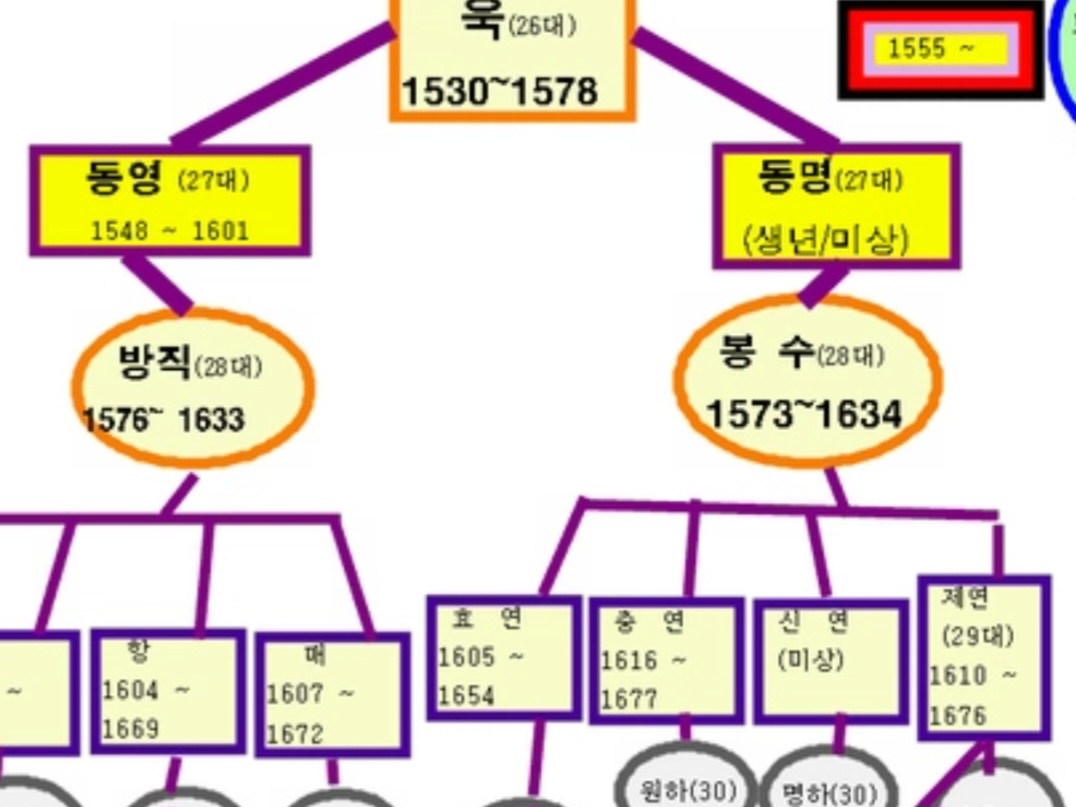

서문문중 왕삼촌 월산할배가 나에게 친절하게도 애일당공파 이천석 시조에서 이극평~이욱~ 이봉수ㆍ이방직~이명하로 이어지는 족보그림을 보내왔다.

이봉수와 이방직 장군의 항왜정신의 뿌리인 조부 이욱에 대하여 연구해 보라신다.

이욱에서부터 두원진목에 입향조 이명하까지 이어지는 가계도가 선명하게 보인다.

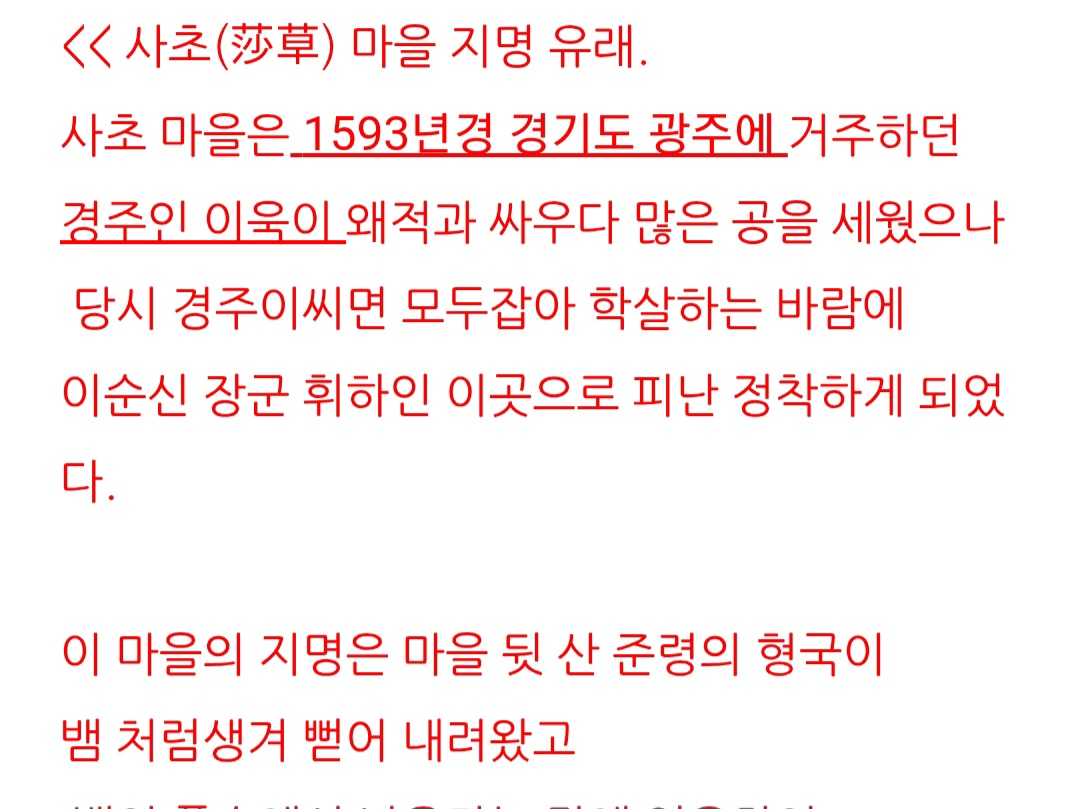

이욱에 대한 기록은 보성군청 홈페이지에 사초마을 유례에도 나와 있다.

경주 이씨 조상들이 보성에서 왜 고흥에서도 분청사기가 있는 두원? 왜구때 부터 일본인들이 그렇게도 탐을 냈다는 조선의 분청사기를 굽는 두원과 현청이 있는 고흥읍, 녹도진이 있는 녹동, 발포진과 인접한 나로도로 이주 했는지, 왜 흥양에서도 수군(군대)가 있는 곳으로 조상들이 이주 했는지 사초마을과 사구시의 유례를 보니 가남이 간다. 일본인들은 이 씨는 모두 이 씨 이순신 문중이니 보복하거나 철저히 감시해야 한다고 생각했다고 한다.

임진왜란 전에 왜구와 싸움에서 많은 공을 세운 경주이 씨 일가에 대한 보복을 대비코자 마을이름에 일본인들이 무서워하는 비암~, 뱀 사(蛇)를 집어넣어 뱀이 풀에서 득실득실 나온다는 사초(蛇草) 마을이라고 지었다.

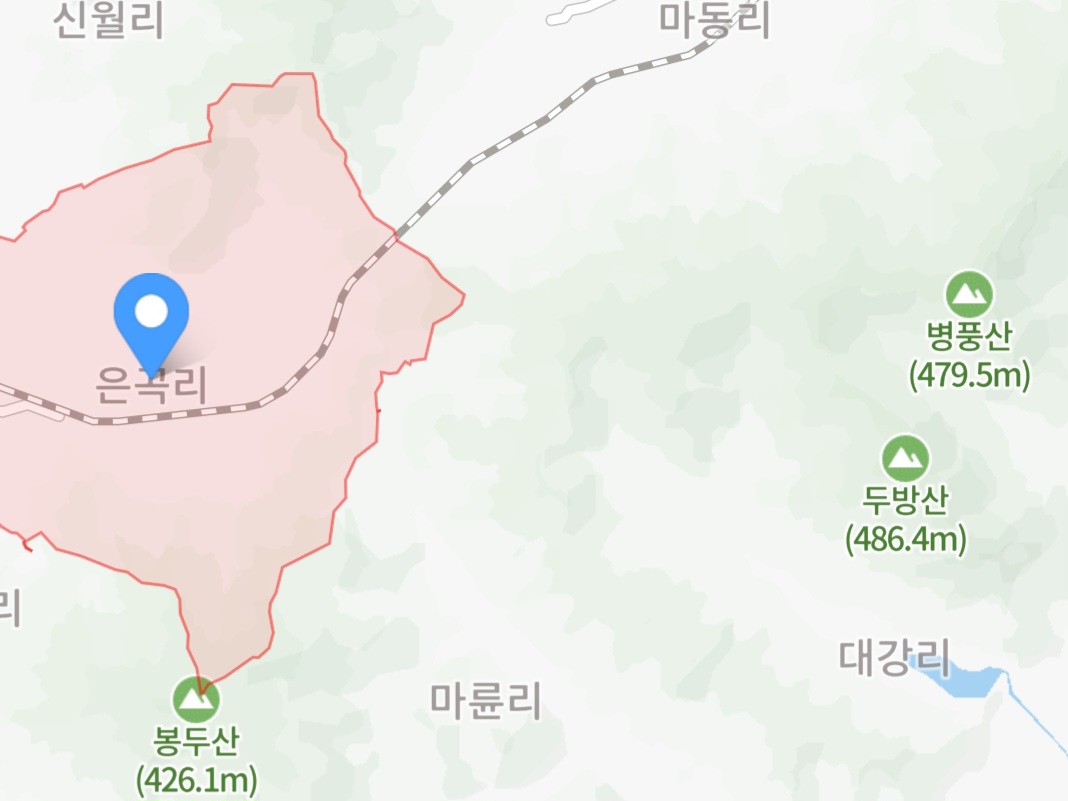

그러고 보니, 은곡리 사초마을은 아래로는 봉두산이 있고 벌교바다 쪽으로는 두방산과 병풍산이 병풍처럼 드리워진 곳이다. 은거(隱居) 하기 좋은 은곡(隱谷)이다. 전라선을 타고 목포 쪽으로 조성역~예당역을 지나면 백범 김구선생이 은거한 쇠실마을도 보성군에 있다. 은곡리는 아래로는 KBS사극 <징비록>에서 이봉수와 함께 이순신 임종을 지킨 송희립 장군 고향, 동강면 마륜리 재동서원과도 인접해 있다.

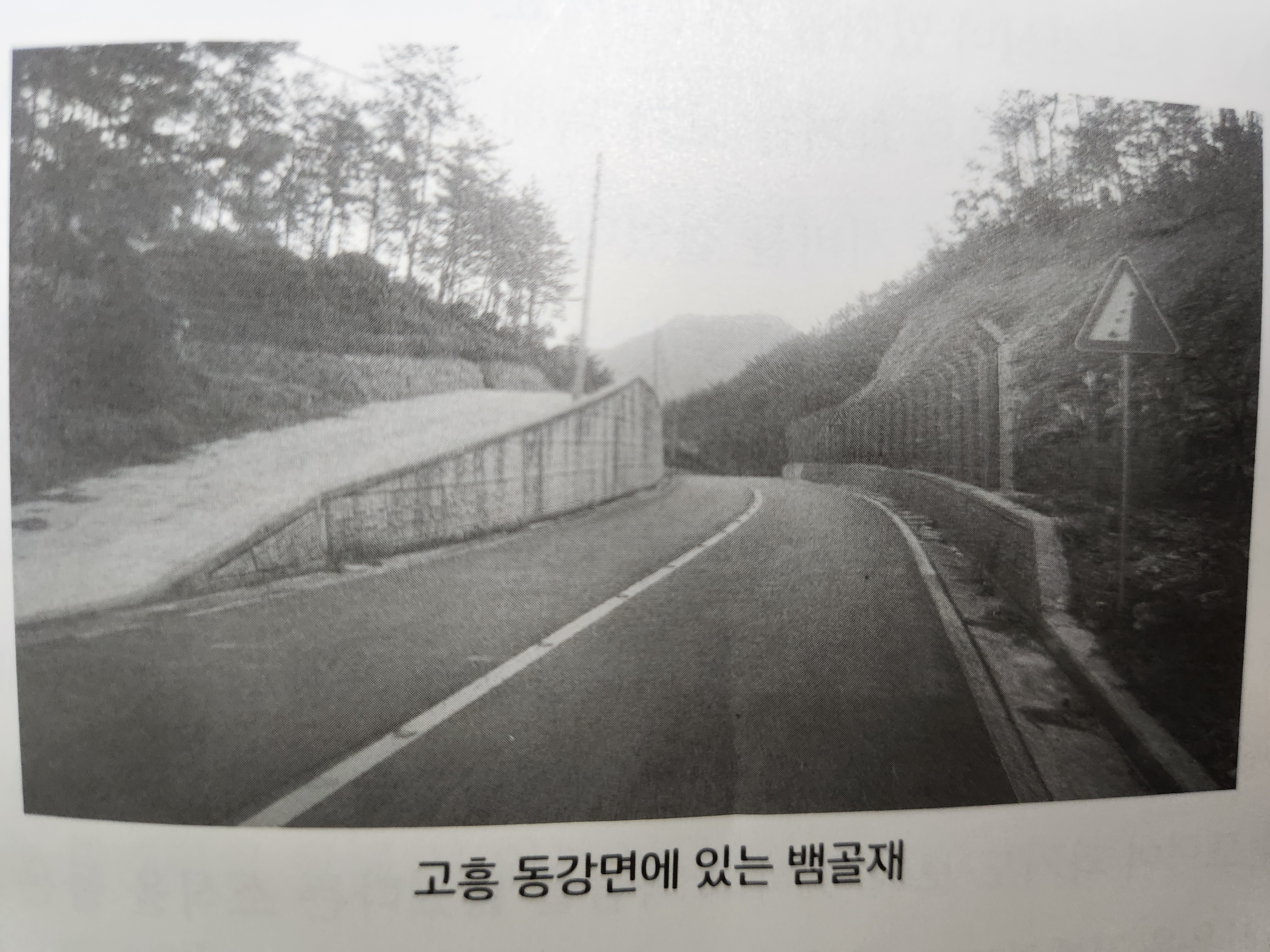

임란 때 왜군들이 배를 타고 벌교에 상륙하여 조성면으로 오려면 벌교 가는 고흥반도 병목에 있는 뱀골재를 지나야 한다. 이 뱀골재 이름도 어쩌면 항왜(抗倭)와 왜란과 관련이 있을지 모른다.

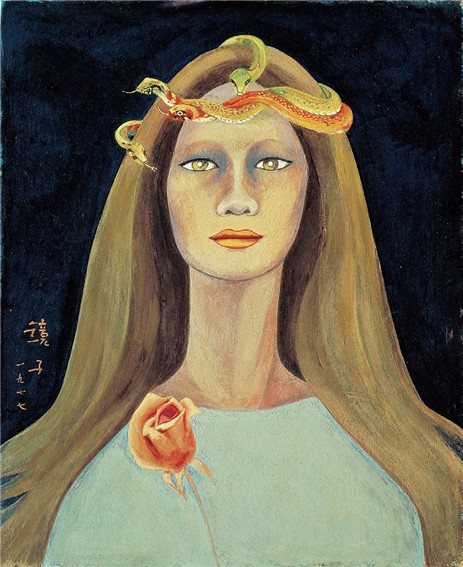

대한민국이 내로라하는 화가 천경자, 서문문중이 있는 고흥 서문리生 천경자 화가 그림에는 뱀이 많이 나온다.

내로라는 미술평론가들이 천경자 그림에 뱀을 어쩌고 저쩌고 평하며 왜 뱀을 그렸는지 궁금해한다.

나는 천경자 그림의 뱀은 뱀골재에서 왔다고 나름 해석한다.

고흥반도에서 유일하게 육지로 나오는 병목이 벌교 가는 뱀골재 길이다.

을씨년스러운 뱀골재다.

뱀골재를 지나면 으스스한 공동묘지를 동방교통 타고 가던...

그때 그 시절 고흥사람들의 마음을 헤아리면 천경자 뱀그림이 이해될성싶다.

그림 해석은 보는 이의 자유이기도 하다. 천경자 그림에 머리에 칭칭 감은 뱀(~)은 슬픈 전설의 뱀골재요~여인은 고흥반도요~ 좌측 내림머리는 녹동항이요~우측 내림머리는 나로도요~윤슬 맺힌 좌측 눈은 득량만이요~우측 눈은 여자만ㆍ해창만이요~우뚝 솟은 코는 천경자 외가가 있는 팔영산을 상징하는 것일까

스물두살에 슬픈 전설에 그녀의 모습이 고흥분청문화박물관에서 본 뱀골재 미녀에 처녀귀신 '버들이'를 보는 듯하다.

왜구들 무서워라 재넘어 보성으로 오지 말라고 뱀골재라 이름 지웠는데, 일제강점기 때 바꿨는지도 모를 일이다. 조선은 비과학적인 미신이나 믿는 미개한 나라라고 일본인들이 왜곡했을 수 있다.

어찌 그뿐이랴 상고사부터 이어 내려온 유구한 단군에 역사, 당골네라고 전라도 말에 남아 있는 단군의 역사를 일제는 신화, 단군신화로 왜곡폄하해 버렸다.

민족과 조상들의 혼의 뿌리를 뽑으려 했던 것이다.

우리네 부모들과 독립군들이 믿었던 단군에 혼이 보성벌교에 살아있다. 나~철들어 알게 된 나철, 대종교 창시자 홍암나철 기념관이다.

나철선생이 國亡道存, 나라는 망해도 민족 혼은 살아있어야 한다고 말했던가

뱀골재 지명유래도 不義에 맞서는 義에 대한 민족 혼이었을지 모른다. 일제 때, 고흥(흥양) 선비들이 과거 보러 갈 때 귀신이 나타나 착하고 정직한 사람만 보내 준 곳, 진짜 맞아? ~ <전설의 고향> 같은 설화로 일제 때 변형됐을 수도 있다.

그렇게 일제가 왜곡하고 해방 후 친일파 사학자들이 공고히 하여 자본가 교학사 교과서로 배운 거짓역사가 어디 한두 개뿐이겠는가. 그렇게 배운 역사관에서 비롯된 사회상은 자아상이 된다.

자아상은 나(我)이다.

하여간, 전쟁이 끝나고 평화로운 시절에 떼풀을 뜻하는 떼풀 사(莎)를 붙여 사초(莎草) 마을이라 했다. 무덤에 떼풀을 흔히 사초를 사용한다. 무덤에 풀을 베는 것을 예초라 하고 잔디를 입히는 것을 사초라 부르기도 한다. 조상의 무덤이 사초마을에 있다는 것이 흥미롭다.

왕의 역사기록 사초(史草)만 있을 소냐, 나의 선조와 민초들의 사초가 사초마을에 있다.

어찌 왕의 역사기록 실록만 있을쏘냐~내가 월산할배를 王자를 붙여 왕삼촌이라 부르는 이유이기도 하다.

식물 조직과 생명체나 사람 조직과 공동체나 우주의 진리에 따라 움직인다고 나는 믿는다. 사초는 뿌리가 옆으로 밑으로 뻗어 뿌리에서 줄기가 다시 나와 열매를 맺는다. 사초열매를 '화서'라고 한다.

사초가 뿌리내려 화서를 맺듯 보성 사초마을에 후손이 고흥으로 뿌리를 내려 화서(花書) 맺었다.

花를 書와 文으로 꽃 피웠다. 예로부터 사대부는 시서화(詩ㆍ書ㆍ畵)를 즐겼다.

꽃은 지고 그 흔적이 묘비에 남아있다.

참봉경주이공지묘(參奉慶州 李公之墓)

참봉은 관직명이다.

말단 관직 참봉을 지낸 이명하 입향조 묘비다.

그의 첫째 아들이 이세위요, 둘째 아들이 이세인이다.

증통정이공세인지묘(贈通政李公世人之墓)

애일공파 11대孫 통정대부(通政大夫) 이세인 묘비다.

종갓집 형님이 보내준 묘비 맨 앞에 적힌 증통정(贈通政)이라는 한자를 보고 이게 무슨 뜻인가, 글쎄(?)했다.

옆에는 숙부인(淑婦人)이라 적혔다.무지랭이인 나는 이름이 숙(淑)인 부인과 한이불 덮고 살았나?

정(情) 자에 通情이 아니라 다행이다.

정치할 때 政자에 通政이다.

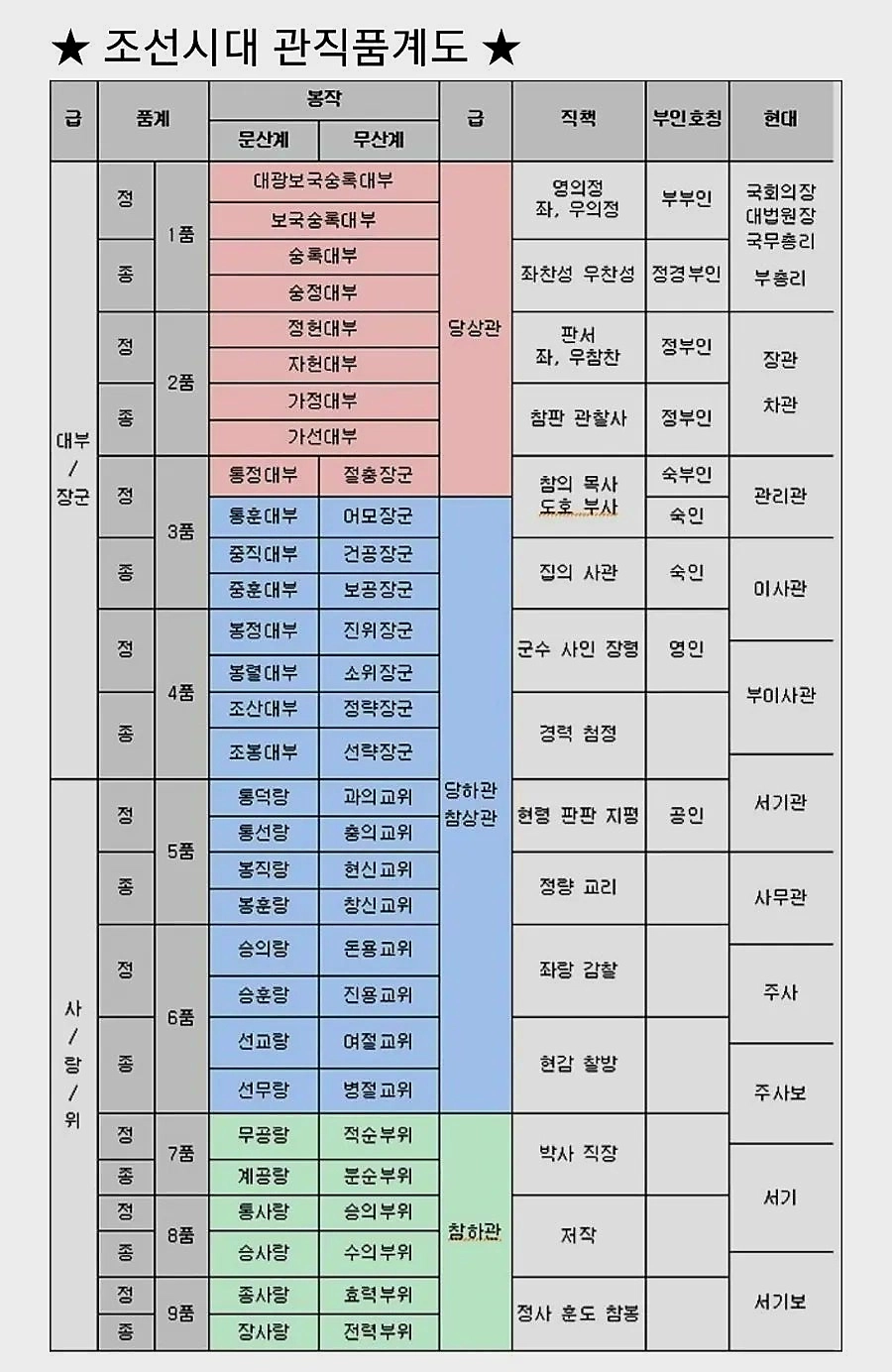

통정대부가 무슨 뜻인가?

통정대부는 오늘날로 치면 어떤 관직정도 되는가?

봉직(奉職)이라 칭한다.

아따~복잡하다.

크게 당상관, 당하관으로 나누고 9품까지 있고 각 품마다 정(正)품이 있고 종(從)품이 있고, 또 정품ㆍ종품에도 상계와 하계가 있다. 각 품마다 4종류 계가 있으니 4 ×9 = 36개의 품계가 있는 셈이다. 조선시대 태어나질 않아서 참으로 다행이다.

조선이라는 나라는 이처럼 철저한 계급사회다.

오늘날 민주공화국이 소중한 이유이기도 하다. 윤석열이 손에 王자를 세기고 王을 꿈꿨던 이유이기도 하다. 임란이 일어나기 3년 전 1589년 선조 때 동인 정여립과 호남선비들은 그 조선시대에 공화국을 꿈꾸다 천여 명이나 죽임을 당한 기축옥사 그날이 스쳐간다.

따놓은 당상~이라는 말이 있듯 정3품이상을 당상관이라 불렀다.

무관은 장군이라 불렀고 문관은 사대부라 부르는 것처럼 대부라 불렀으니 문과 과거 대과에 급제했음이 틀림없다.

보다 자세한 내용은 (있는지 모르겠지만) 족보에 행장(行壯)이나 묘비에 행적이 쓰여 있는지 확인해 봐야겠다.

이세인 아부지가 이명하 이다.

이명하는 두원면지에 1650년에 진목마을에 최초 입향조로 돼있다.

이명하 참봉이었다.

참봉은 면서기 정도 되는 말단 관직이다.

지방에 말단관직 참봉어른이 아들은 잘 둬 과거급제 한 것이다.

두원면을 왜 선비의 고장이라 했는지 짐작해본다.

그날에 이세인 선비도 한양으로 가려고 뱀골재를 지났을 것이다. 이참봉 아들 이세인은 과거 보러 뱀골재를 넘었을 것이다.

아버지는 요즘에 지방공무원 시험 정도되는 소과에 합격해 참봉을 지냈고, 아들은 행정고시 정도되는 대과에 합격한 것이다.

이명하가 고흥에 입향한 때가 1650년 효종 때이니 이때가 효종다음 현종이 재위(1659~1674년) 때의 일이다.

역사의 흔적을 퍼즐처럼 맞춰보면 역사적 사실이 보인다고 했던가

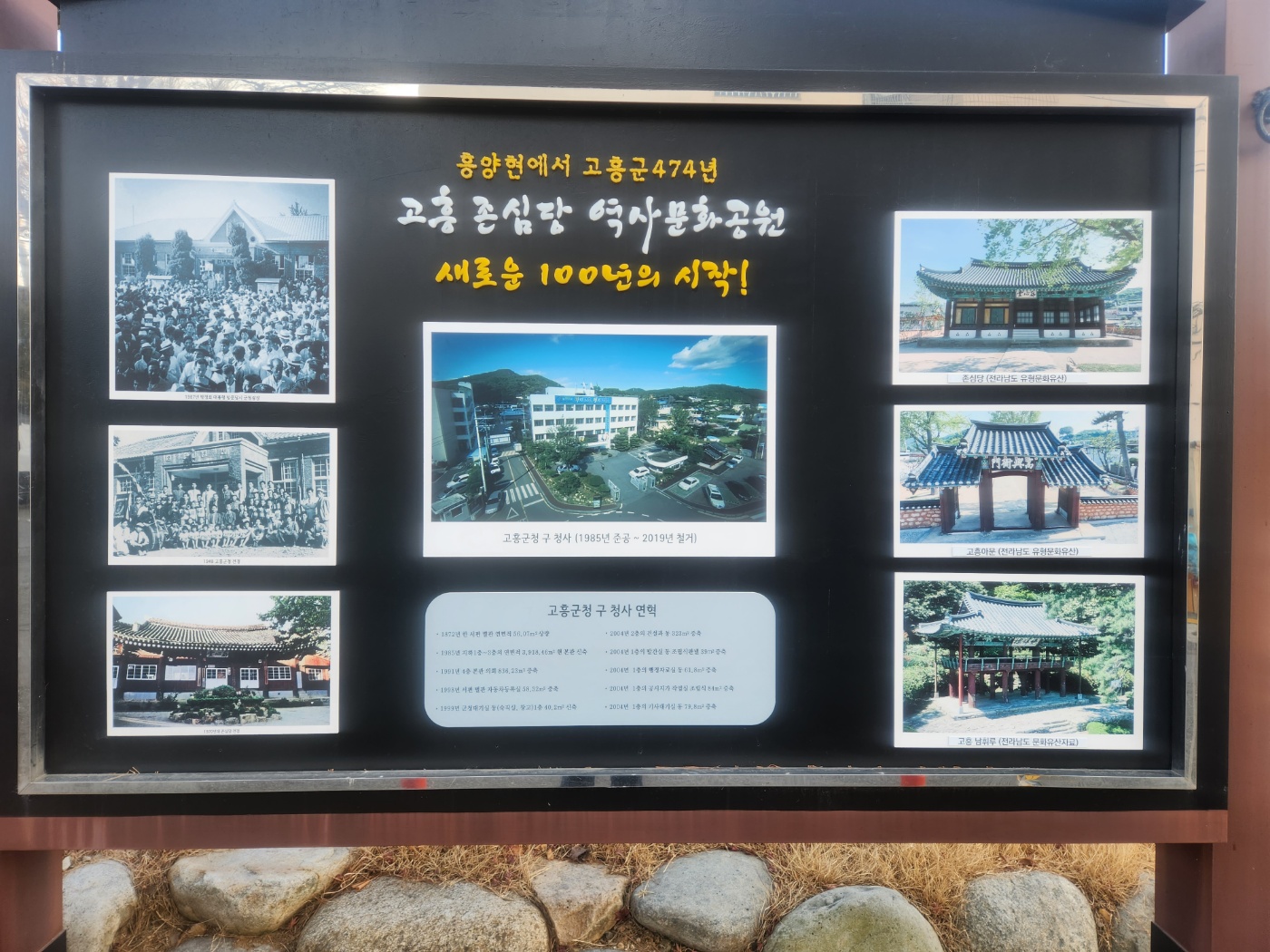

아니나 다를까 이세인 부인이 순흥 안 씨다. 고흥문화원에서 발간한 <고장의 뿌리>에는 1667년 현종 때에 흥양현청(現 군청)의 문에 딸린 누각에 관아 외문에 해당하는 남휘루(覽揮樓)가 설치 됐다고 한다. 당시 흥양현감이 '안축'이라는 이름의 안(安) 씨다.

고흥에 안 씨가 있었던가, 과거 급제 한 이세인에게 현감의 딸아이를 혼사, 애웠을지도 모를 일이다.

향토서적 <고장의 뿌리>에는 이렇게 적혀있다.

그날에 이세인은 종6품 과거에 급제하여 흥양현청의 아문을 보고 남휘루의 북소리를 들었을 것이다.

이참봉 어른과 이세인의 형님 이세위도 마중 나와 남휘루를 함께 보았을 것이다.

그날 일로 100여 년 전 이세인, 이세위 형제의 증조할아버지 이봉수와 이방직 형제도 그날에 보았을 것이다.

1592년 임진왜란 전후에 보성에서 뱀골재 너머 여수로 건너가 진해루(現 진남관)를 보았을 것이다.

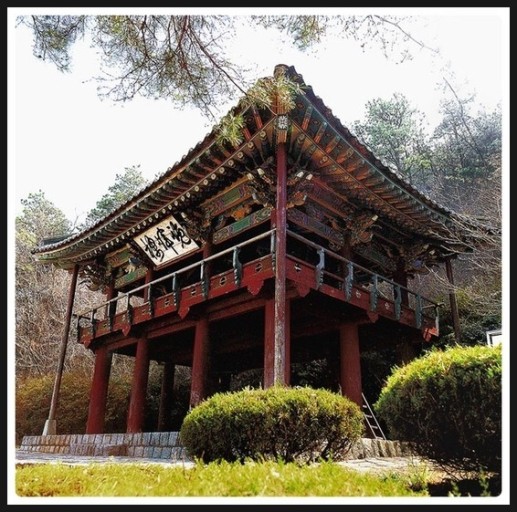

오늘에 나는 여수 진남관(진해루) 정문에 망해루(望海樓)에서 만세를 부르며 영혼들을 불러본다.

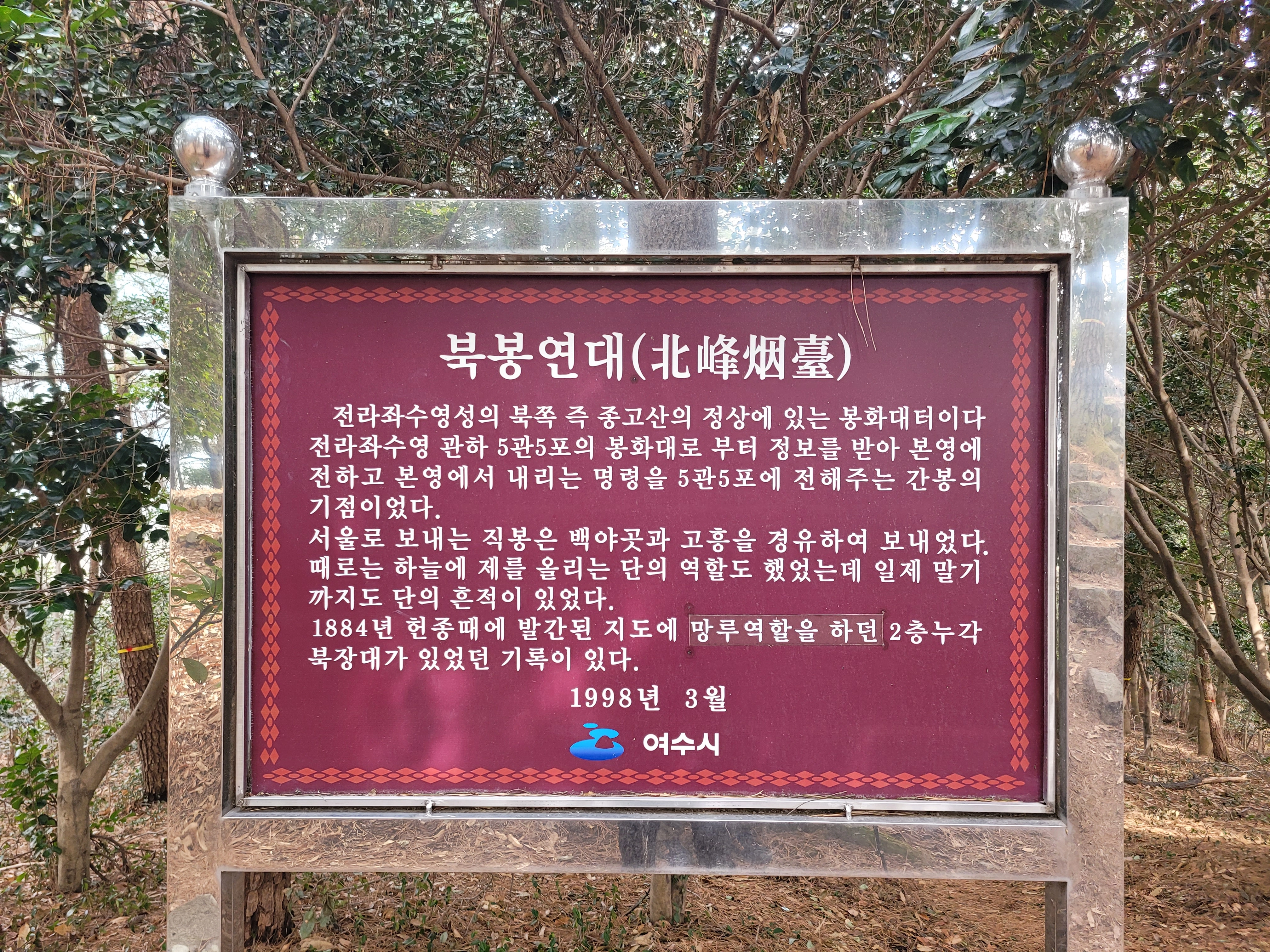

이봉수 장군이 진남관 뒤 고봉산 봉수대에서 나를 반겨주는 듯하다.

그날에도 승전하고 돌아오는 길에 북소리가 울려 종고산(鐘鼓山)이라 불린다.

그날에 고봉산 봉수대 봉화도 고흥을 경유하여 서울로 갔다.

'여행 > 남도여행' 카테고리의 다른 글

| 남도 우렁각시와 대금이 누나 (2) | 2025.04.30 |

|---|---|

| 시산제를 맞이하여 ; 뿌리깊은 나무에게 길을 묻다 (0) | 2025.03.07 |

| 나의 족보유산 답사기행 4 ; 영화 속에 족보는 흐른다 (1) | 2025.02.27 |

| 나의 족보유산 답사기행 2 ; 족보 속에 역사는 흐른다 (2) | 2025.02.24 |

| 칼제비 먹듯 후루룩~떠나고 싶은 남도기행 (0) | 2025.02.21 |